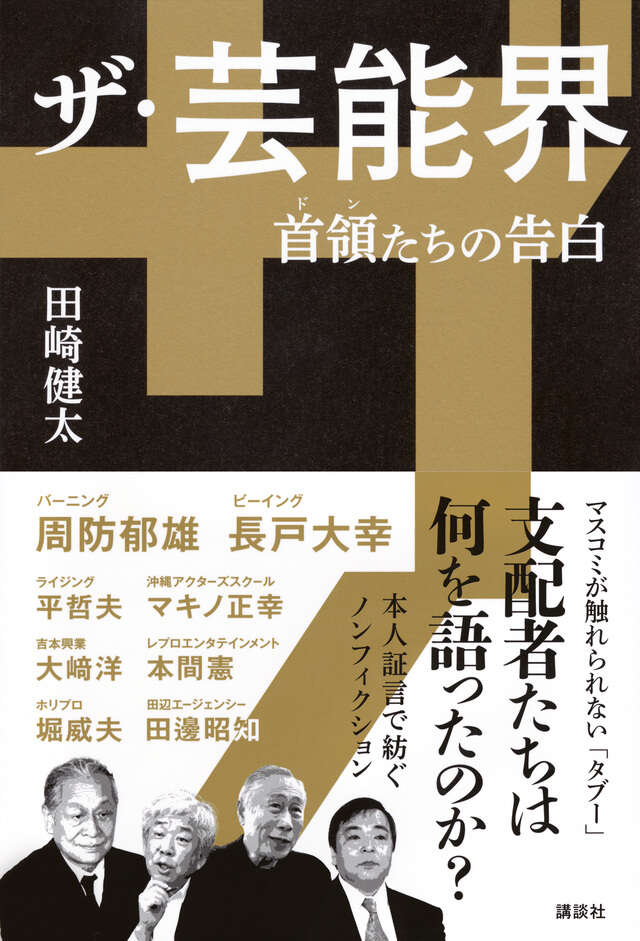

すべては都市伝説だったのか、それとも現実はさらに容赦なかったのか。本書はそんな下世話な好奇心をかきたてる「ザ・芸能界」の頂点に立つ(あるいはかつて立っていた)有力者たちに直撃取材した、刺激的な1冊である。著者は『偶然完全 勝新太郎伝』『球童 伊良部秀輝伝』などの著作で知られるノンフィクション作家、田崎健太。話題の中心人物に正面からアタックし、核心を突いていくパワフルな取材スタイルは、本書でも全面に発揮されている。その取材動機を、著者はこのように語る。

彼ら、彼女たちは互いに牽制しながらも、テーブルの下では手を握り、「芸能界55年体制」ともいえる盤石な体制を作った。SMAPの解散騒動はその崩壊のはじまりではないか、という仮説で取材を始めた。

ザ・芸能界を仕切る首領たちが取材を受けることはめったにない。自分たちは裏方であり、目立つべきではないと彼らは考えていた。それが神秘性を高めている面もあった。その膜を打ち破りたいと思った。

序盤に頻出する昭和の興行の荒っぽいエピソードにもゾクゾクさせられるが、時代が下り、読者がリアルタイムで体験した「ザ・芸能界」の裏面史に突入していくと、よりスリリングさは増していく。本書前半のハイライトのひとつが、バーニング・プロダクション創業者、周防郁雄のインタビューだ。彼こそはまさに「ザ・芸能界」を代表する黒幕的存在として恐れられてきた伝説的人物。取材をほとんど受けず、所属タレントは少ないものの、芸能界に多大な影響力を持つといわれる。そんな男の意外な実像が、本書では周防自身の拍子抜けするほど率直な口ぶりによって、明らかになる。

周防は「この話をするのは初めてです」と付け加えた。そしてジャニーズ事務所に移籍金を支払ったという。

「形だけはちゃんとしないといけないから。でも微々たるものですよ。2500万円ぐらいかな」

「事実は小説より奇なり」という言葉があるが、その逆もある。事実よりも大袈裟に書き立てられた事件。実際よりも神秘的で謎めいた「畏怖の対象」に祭り上げられていった人物。著者は業界の大物たち本人から言葉を引き出すことによって、長年築かれてきた謎のヴェールを引き剥がそうとする。謎を厚塗りしてきたのは、むしろ彼ら自身というより、テレビ局や報道各社といった周囲の忖度や恐怖、あるいは利用するための口実ではなかったか、という示唆も本書には含まれている。

企業同士の利害関係が正常な社会的判断を狂わせる事態の一例として、ジャニーズ事務所問題も、やはり外せないトピックとして盛り込まれる。その根幹には、長年にわたる病的な性暴力とその隠蔽という組織的腐敗がある一方、その権力の維持を支えてきたのは、メディアの過剰な自己防衛策ではなかったかという指摘も本書は投げかける。

ジャニーズ事務所に所属していたのは基本、男性グループである。彼らと同様の他の芸能プロダクションの男性タレントを起用しようとすると、ジャニーズ事務所から“圧力”がかかると言われていた。これは本当なのかと皇(すめらぎ)に問うた。皇は「ないですよ」と大きく首を振った。

「ぼくが知る限りないです。ただ、メリーは“(他のプロダクションの男性グループを)どうぞ使ってください。うちは出ませんから”と言うらしいですね。ぼくだったら、どうぞどうぞって言い返すね。(テレビ局側に)根性がないんじゃないかな。(タレントの)デビューのときから恩を売っていればメリーだってそんなことは言ってこない。力のない(テレビ局の)プロデューサーが、ジャニーズ事務所に協力してもらえなくなるんじゃないかって勝手にびびるんですよ」

また、ジャニーズ事務所が得意とした「タレント育成」という要素も、本書の重要なテーマのひとつだ。その特殊性と時代錯誤感を露呈してしまった事件が、能年玲奈=のんと旧所属事務所の衝突だった。本書は能年側の主張、レプロエンタテインメント代表・本間憲の証言も交え、芸能界を語るうえでは無視できないテーマとして改めて検証する。核心にあるのは、タレントと事務所の確執だけでなく、欧米のそれとは根本的に異なる独特のマネジメント・システムが抱える問題だ。

音事協発行の『音事協50年の歩み』の中では、欧米のショービジネスと日本の芸能界の根本的な差異に触れている。

(中略)

対して〈アーティストの発掘・育成からスター化までを担うプロダクションによるマネジメント・システムは日本固有のもの〉であると規定したうえで、こう続ける。

〈アーティストが才能や個性、実演をプロダクションに提供し、プロダクションはそれらに労力・時間・資金、そして愛情を投入してアーティストの価値を高め、商業的利用を図る仕組みとなっている〉

敢えて“愛情”という言葉を使用しているところに、音事協の考えが透けて見える。

レプロの他、ジャニーズ事務所など、日本のプロダクションは、マネージメント組織であると同時に育成機関でもある。能年=のん問題は、タレントの育成コストとそのリスクをだれが負担するか、という問題でもあった。

本書に登場するのは、基本的に会社経営を主な業務とするビジネスマンだが、なかには本人が「芸能の魔力」にどっぷり浸かってしまったような人物も登場する。映画監督・マキノ雅弘の息子で、沖縄アクターズスクールを設立・運営したマキノ正幸(2024年没)のキャラクターは特に強烈だ。著者が沖縄に彼を訪ねた際、たまたま元西武ライオンズの石毛宏典も同席したことから、マキノに得体の知れないスイッチが入ってしまう。

「ぼくの(ダンスの)やり方は野球と同じですよ。(立ち上がって、バットを振る仕草をして)足の幅を変える必要はないんです。軸が回るだけだから、大切なのは関節をどう使うか」

「ぼくは野球の方が好きなんです。女の子たちは何を考えているか、分からないじゃないですか。野球青年は選ばれたいから、必死でこちらに向かってきます。(草)野球の監督もやりましたけど、ずっと楽しかったです」

BOØWY、TUBE、ZARD、B'zといったアーティストを世に送り出し、大ヒット曲を連発した音楽プロデューサーでもある長戸は、いかにも新世代のヒットメイカーの代表格のように見えるが、実は1948年生まれ。滋賀県から東京に進出した理由も「グループサウンズで一旗揚げるため」だったという。そんな彼がいかにして「J-POPの首領」に上りつめたのかは本書を読んでほしいが、約40年ぶりに受けたというインタビュー取材のなかで、長戸は若き日の失敗談も面白おかしく披露する。

「ビクターの会議に出ると、“宣材”持って、“パブ”に行けと言われた。冗談のような話ですけれど、そのとき宣材もパブも知らなかったんです」

この本を単純な「大物たちの評伝」と考えれば、長戸はトリを飾るのに最も相応しい存在だったかもしれない。だが、ラストに登場するのは最も異色の人選……ダウンタウンの育ての親といわれる、吉本興業ホールディングス取締役(元社長・元会長)の大﨑洋だ。大阪から東京へ、お笑いから芸能界へ乗り込み、さまざまな意味で「よそもの」だった彼の視点から、本書の主題……この国の「ザ・芸能界」の姿が浮き彫りになる。

「ぼくらのようなお笑いは、今日(テレビの)朝日放送に出させてもらって20万円、明日関西テレビで20万円、明後日は営業で20万円という風な足し算。東京のザ・芸能界は(音楽)出版(権)、原盤(権)という権利ビジネスで来た。いわば掛け算です。彼らはレコード会社、テレビ局とのビジネスを築き上げていた。そこに我々は漫才ブーム前夜から乗りこんで行った。テレビから音楽番組をなくしてお笑い番組にして、レコード会社とも印税でやりあう。彼らにしてみれば、自分たちの米びつに手を突っ込まれたと思っていたのかもしれない」

読者は本書を読み進めるうちに、語られない存在、触れられない関係性があることにも気づくだろう。限りなくリアルな人物像に肉薄した貴重な証言集であると同時に、「どこまで真実なのか」「どこまで明かしているのか」という疑念のスリルも、本書には充満している。それもまた著者の卓抜した筆力のなせる技だ。

わたしたちが普段見ているテレビ番組、CM、映画といった成果物は、そのほとんどが芸能事務所との絡みから逃れられない。たとえばテレビドラマのキャスティングを、俳優事務所の意向に合わせて調整するプロデューサーの作業を「行政」と言ったりする。まさしくそこは「政治の世界」なのだ。まだ鵺は住んでいるだろうか。それとも別の何かと合体し、新しい怪物に生まれ変わったのだろうか。

レビュー

レビュー

編集者のおすすめ

編集者のおすすめ

特集

特集