「もう次から次へと死ぬからね、学友が死んだといってもね、一滴の涙も出ない。涙なんか、どこに行ったのか、もうわからない」

そう言うと、山内さんは、乾いたような笑い声をあげました。あまりにも重苦しい思いをあえて笑いで吹き飛ばそうとしているように思えました。

2024年12月、戦後80年という節目を前に、沖縄戦について調べていた沖縄県立向陽(こうよう)高校の生徒たちは、山内さんの体験談を聞くために今帰仁村を訪れる。本書は、彼女たちが過ごした特別な時間を記録した1冊である。著者はTVディレクター・作家の渡辺考。現場に立ち会った彼は、そのもようを誰でも手に取りやすい、平易で読みやすい児童書にまとめた。それは、若い人たちにこそ「戦争の真の姿」を知ってほしいと願う、戦禍を生き延びた人々の思いを形にすることでもある。

「高校生ならば、あんまりかた苦しくならずにお話しできていいですね」

少女のようなショートカットで、額も頬も、年輪のようにたくさんしわが刻まれています。にこやかな表情なのですが、両方の目には力があふれ、こちらの奥深くを見通しているようです。

先生は「みなさん、名誉ある女子学徒隊員として、祖国のために、じゅうぶんに働いてください」と力強く語りました。山内さんは、眉をひそめながら、こう言います。

「先生はいつも、国のために死ぬことは名誉なことだと繰り返していたね。このときもずいぶんと勇ましいことを言っていましたよ」

引率の教員十八名、師範学校の生徒百五十七名、第一高等女学校の生徒六十五名、あわせて二百四十名が動員されました。洗面用具、日用品、筆記用具、メモ帳などをリュックサックに詰め、南風原(はえばる)へと歩き始めました。

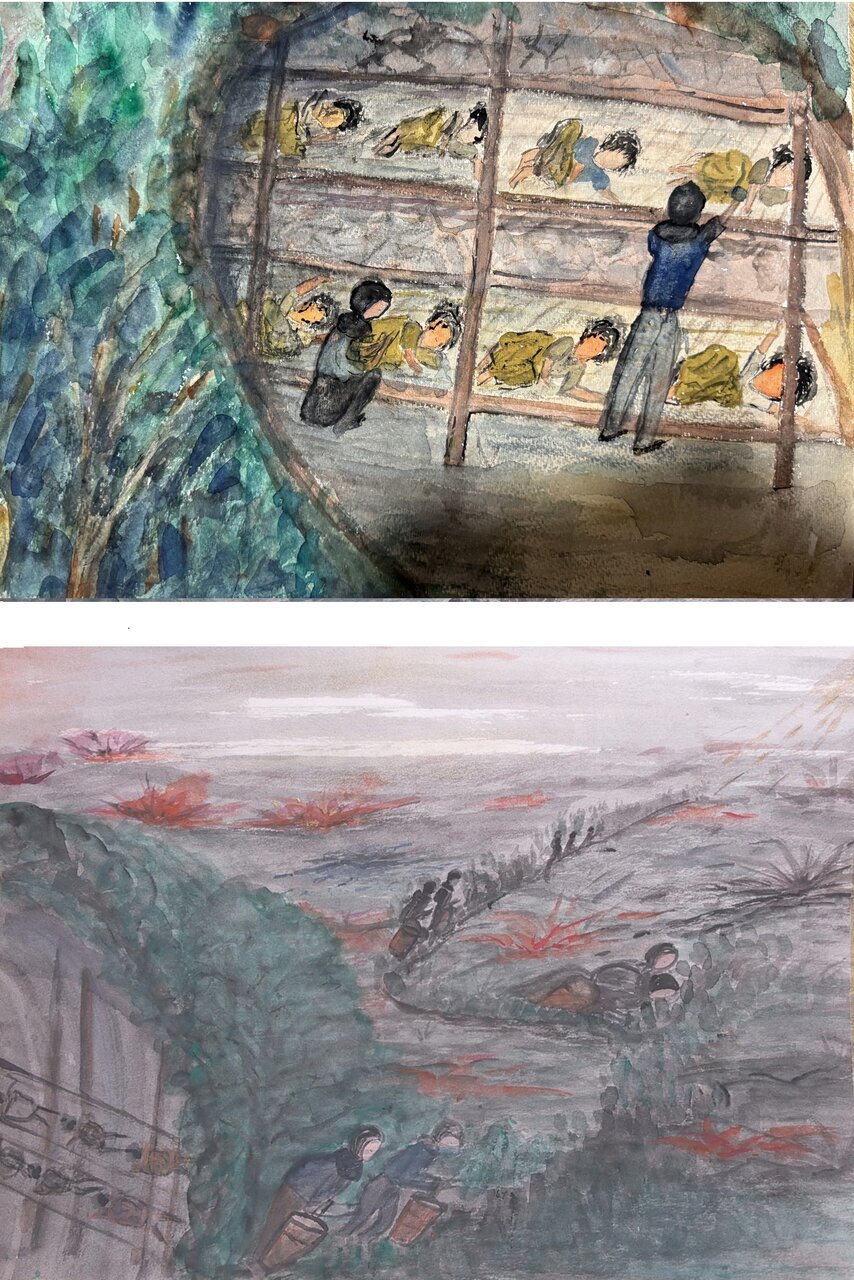

「看護婦の一番大きな仕事は飯上げ。晩になると、自分の腰ぐらいの高さの大きな木のたるを持っていくわけですね」

まさに命がけの仕事でした。病院の炊事場は、三百メートルほど離れたところにあったため、丘を越えないといけなかったのです。泥の坂道を敵の弾丸をくぐりながら、友人と二人がかりで百人分の食事が入ったたるを運びました。雨の日は、特にたいへんでした。沖縄の雨は激しく、ぐちゃぐちゃになった泥道をのぼりおりしました。ドカンドカンと音をたてながら、弾が近くに落ちることもありました。それでも、飯上げをやめるわけにはいきませんでした。

下 病院壕まで食料を運んでいた「飯上げの道」。アメリカ軍の砲弾(ほうだん)が飛んでくることもありました。

※書籍にはモノクロで掲載されています。

©山内祐子

壕の中は空気の通りが悪いため、奥のほうは二酸化炭素がいっぱいでした。これでは息ができません。新鮮な空気を吸うためには、壕の外に出るしかないのですが、外は危険な状態です。それでも空気を吸いに行く人はいたといいます。

「壕の奥では、頭や胸がクラクラする。死んでもいいから入り口に行っておいしい空気を吸いたいと思うわけ。だから入り口のほうに行って、弾に当たってやられる人もいた。空気を吸うために死ぬ人もいたんだよ。(中略)暗い壕に暮らして、人間にとってね、空気と水と太陽が本当に大事だと思ったね。それ以上、ぜいたくを言ってはいけないと思ったね」

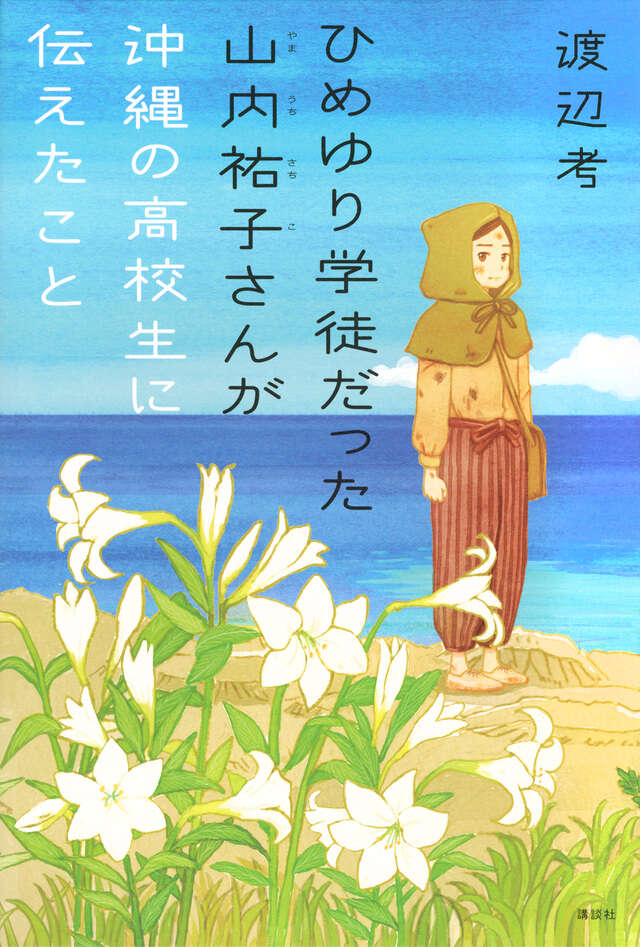

迫りくる敵から逃れるため、壕から出て南部へ撤退する人々の姿も、山内さんは描いた。その光景は、ほとんどこの世のものではないようにも見える。

※書籍にはモノクロで掲載されています。

©山内祐子

「この手はですよ、兵隊がね、こっちかいてちょうだいと言ったらかくし、うみがじくじくしているところも一生懸命にかいてね。死人も片づけたし。その手を洗う水はないし、ちょっと何かでふいただけで、その手でおにぎりもつくって食べたしね。もういろんなばいきんを食べたはずですけどね」

山内さんのしわだらけの右手。その一つひとつのしわの奥に、何かがひそんでいる……。戦争の記憶は、心だけでなく全身に消えることなく刻まれるものだと痛感しました。

一人の友達から、こんな提案が出ました。

「十三人みんなでぎゅっと抱き合ってさ、真ん中で三発同時に爆発させたらね、きっとみんな、いっぺんに死ねるよ」

どんなに悲惨で残酷な状況であっても、終始落ち着いた語りを貫く山内さんだが、その感情が思わず大きく揺らぐ瞬間も、本書は捉える。それがどんな場面なのかは、実際に本を読んで確かめてほしい。

山内さんは、ちょっとあきれたような声でこたえます。

「この気持ちは言葉では言えん」

そして、少し怒ったような口調で続けました。

「今、簡単に言われるか」

そして、こちらを見てはっきりとこう言いました。

「言葉にできますか。そんなものを超えた感動ですよ」

山内さんは、何よりも大切に感じているのが、教育だといいます。

「教育という力は恐ろしいなって思いますね。死になさいと、国のために死になさいというのをね、教育の力でそう鍛えられて、本当に少しも死ぬということに対して疑問も持たなかったというのはね、どんなに教育というものがね、恐ろしいものかと」

レビュー

レビュー

特集

特集