全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない。多くの日本人はその事実を知らない。日本固有の領土なのに、旧島民が自由に渡航できないのは、北方領土だけではないのだ。現在、居住を認められているのは、島内の基地に勤務する自衛官とその関係者だけだ。人数は公表されていない。

第2次世界大戦中に全島疎開となった島で、21世紀になった現在も戦時疎開命令が解除されていないのは、世界を見渡しても硫黄島だけとされる。

本書では、激戦地として取り上げられることの多かった硫黄島を「旧島民の視点」から捉え直し、新たな角度から硫黄島の「知られざる真実」を浮かび上がらせる。ボランティア活動を通して旧島民とその親族と交流し、地道な取材を重ねた著者だからこそ実現できた内容だろう。そこに描かれるのは、愛する故郷を失った人々の哀歓、あまりに大きな傷跡を残した戦争の記憶、そして「なぜ帰れないのか?」という最大の謎を巡るミステリーである。

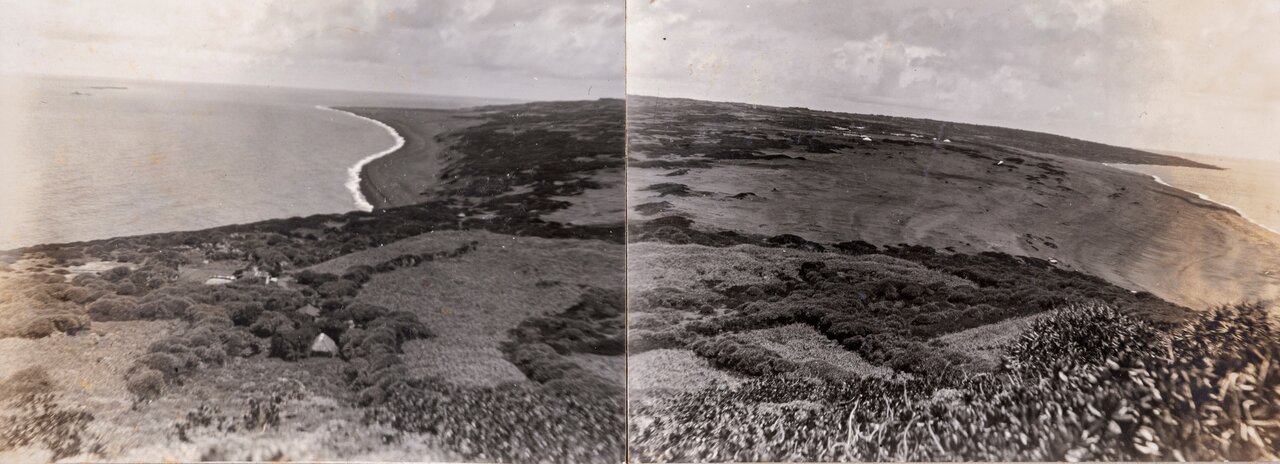

硫黄島と聞くと、おそらく大半の人は、映画『硫黄島からの手紙』(2006)などで描かれた「荒涼たる丘陵地が広がる火山島」のイメージを想像するかもしれない。だが、戦争が始まる前までは、緑豊かな楽園のような島だったという。

土が良いのか、気候が良いのか、どの果樹もよく実った。コメ以外は何でも作れるといわれるほど農業に適した島だった。

同年6月、米軍が最初の空襲を行い、島はついに戦場と化す。翌7月には島民疎開が慌ただしく始まり、翌年2月に米軍が本格的に上陸。それから終戦に至るまで炎と煙と銃弾に灼かれ続けた島は、旧島民でさえも面影を見出せないほどに姿形を変えていった。

陸海軍2万3000人を率いた最高指揮官・栗林忠道中将が目指したのは防衛戦ではなかった。一日でも長く敵の本土侵攻を食い止めるための持久戦だった。そのため、守備隊の兵士たちは地下壕に潜みながら、ゲリラ戦を開始した。川のない渇水状態の硫黄島での持久戦。壕の中は火山活動による地熱で、まるで蒸し風呂のようだった。兵士たちは、喉の渇きを耐えながら戦うという、“死よりも苦しい生”を強いられた。

そのうちのひとり、疎開当時は14歳の少年だった山下賢二氏に、著者がインタビューする場面が強く印象に残る。このとき取材はすでに3回目で、著者は以前に訊いた「港で友人たちと別れた話」を確認のために繰り返す。

「あの、船に乗るときにね、お友達(奥山駿)が『賢二、お前はいいな。船に乗れて』って……」。私の質問が最後まで終わる前に、賢二は両手で両目を覆い、まるで別人のような大声で叫んだ。

「その話はやめてくれえ!」

さらに10秒ほど沈黙を挟んで、今度はやや小さくした涙声で「その話はやめてくれ」と懇願するように言った。

「硫黄島の海岸でつらい別れがあって、仲間たちが今も眠ってるじゃないですか。あえてまたそこに自分が戻っていけば、毎日そういう悲しみを思い出しながら暮らすことになるじゃないですか。それって、つらさしかないですよね」

私は思い出した。1年半前の前回のインタビューの最後に賢二が言った言葉を。〈行きたいけどね……、また行きたいと思うけれどもなかなかね〉。豊かで美しかった故郷に恋い焦がれる一方、思い出せば慟哭する悲劇が刻まれた島の土を踏みたくない。そんなジレンマを賢二は語ったのではなかったか。

ここから本書は、骨太なポリティカルスリラーの様相を呈していく。現役新聞記者らしい行動力と食らいつきの強度で、真実に迫っていく展開は非常にスリリングであり、読み応え満点だ。もちろんこれはフィクションではないので、我々の生活に直結した政治問題であることも意識せずにいられない。

そもそも戦後、最初に島民たちの帰島を禁止したのは誰なのか。

その答えは、米国政府が残した公文書の中に、明確に記されていた。

1945年11月23日、国務・陸軍・海軍三省調整委員会において承認された、同年11月13日付「SWNCC 214/1」。そこには、こう書かれていた。

〈小笠原および火山列島における旧島民の帰島を禁ずる〉

決めたのは日本の戦前の軍部でも戦後の政府でもない。明確に、「アメリカ」だった。

帰島を切望しながらも果たされなかった旧島民の苦渋の道のり、そして周到に回避と拒否を繰り返しながら帰島不可の方針を固めてきた国の思惑。このふたつの軌跡を、本書はつぶさに追っていく。いつしか浮かびあがるのは、硫黄島が今も昔も“軍事的要衝”であり続けているという不気味な現実。そして、一般市民の感情がないがしろにされ続けているという腹立たしい事実だ。その“冷酷な決定”は、かつて「楽園」だったはずの島の自然をも裏切っているのではないかと思わせる。ずっしりした読後感を与えるとともに、硫黄島の従来のイメージも爽やかに一新させてくれる重量級の1冊である。

レビュー

レビュー

編集者のおすすめ

編集者のおすすめ

特集

特集