なにかが、たまごの カラを うちがわから ひっかいて、

でて こようと して いるんだ。

ソリ、ソリ、ソリ、ソリ、ソリ……

やがて とうとう カラを やぶって、

ちいさな ようちゅうが すがたを あらわす。

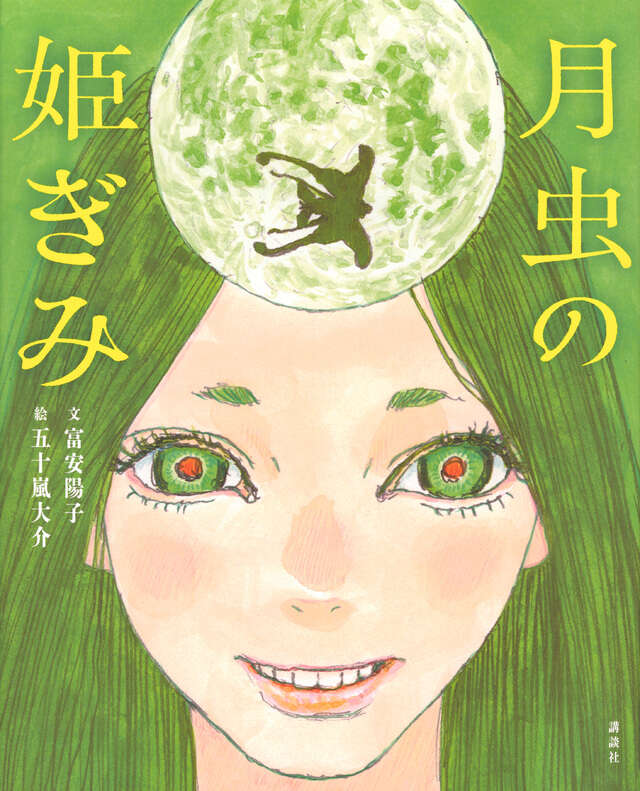

あなたがもし「面白い物語が読みたい」と心から願っているなら、この文章はここらで読むのを一旦止めて、迷わず本書を手に取ってもらったほうがいい。五十嵐大介作品のクオリティに信頼を寄せるファンなら、なおさらだ。ただ、「子どもと一緒におうちで楽しく読める絵本を探している」という人には、もう少し説明が要るだろう。

といっても難しい内容ではまったくない。絵は美しく情感に溢れ、物語は分かりやすく切ない余韻を残す、胸を張って万人にお勧めできる1冊である。ただ、手に取る前に「『かぐや姫』のお話って知ってる?」と子どもに訊いてみることは必要かもしれない。昨今「誰もが知る物語」というフレーズも、大人相手でさえ当てにならなくなってきているので、さりげなく気取られない程度に……。

もちろん、最初に述べたような「驚き」を体験したあとでも、本書は繰り返し味わえる深みのある物語を備えている。「こういう面白さもあるんだ」という発見を通して、親御さんや先生ともども感受性の扉がさらに広がることも期待できよう。

これまでも、市川崑監督がSFスペクタクルとして脚色した映画『竹取物語』(1987年)、高畑勲監督が女性のドラマとして見つめ直したアニメーション映画『かぐや姫の物語』(2013年)など、多くの作家たちがこの物語にイマジネーションを刺激されてきた。そのなかでも、この『月虫の姫ぎみ』は特に大胆なアレンジ=再解釈といえよう。そのインパクトを最大限に引き出しているのが、人気漫画家・五十嵐大介とのコラボレーションである。

「だって、虫だからね。」という秀逸なフレーズとともに、完全な断絶を示すような姫ぎみの一枚絵が、ゾクゾクするほど美しく、同時にユーモラスで素晴らしい。そして次の見開きでも、見事な空間描写と放り出した姫ぎみの素足が、無邪気な孤独を醸(かも)し出し、清々(すがすが)しいまでの相容れなさを示す。この孤独に共感する読者も少なくないかもしれない。

じゅうぶんに おおきく なった 月虫の姫ぎみは、

その よ、 ひかりの いとを はき、 まゆを つくる。

うつくしくて、 おおきくて、 とても がんじょうな まゆだ。

地球も、宇宙も、人間というたった一種の生物のために存在するわけではない。混迷を極める世の中で、自分たちのことしか目に入らなくなりがちな人類に、目の覚めるような一撃を与えてくれる1冊である。幼いうちから、そういう視点を知ること、普通の大人が教えてくれないような気づきに出会うことは大事だし、きっと忘れがたい思い出になるのではないだろうか。

レビュー

レビュー

特集

特集