その作品世界は、日々の観察から育まれた情感にあふれ、技術の研鑽だけにとどまらない感性の豊かさ、視野の広さと奥行きがある。最初に挙げた3冊をはじめ、これまで著者が手がけた作品群を読めば、その作家性は一目瞭然だろう。それがいかにして培(つちか)われてきたのか……著者はこの本のなかで、自身に影響を与えたさまざまな出会い、感動について語っていく。その文章自体、力強く生き生きとしていて簡潔で、まさに表現と長年向き合ってきた人のものだ。

たとえば、デビュー前、著者が初めてのパリ生活のなかで出会った、1冊の絵本についての記述。チェコ出身のアニメーション作家・人形作家・絵本作家であるイジー・トゥルンカの『ANDERSEN/CONTES』が、彼女に「パリに孤独を放り出す決心」をさせる。

アンデルセンの26の童話とトゥルンカの絵は、たちまち5歳のころに私を連れ戻した。レースのカーテン越しにナイチンゲールの歌が聞こえる。鉛の兵隊は誇り高くどんな逆境にも泣かなかった。そして「雪の女王」、カイを探して旅をするゲルダの裸足(はだし)が雪道に痛々しいのに力強い。背景の枯れ木と雪景色が、淡い茶系と緑灰色の水彩で寒々しい風景なのになぜかやさしさが滲(にじ)んでいる。

画家はモチーフといっしょに感情を描き込んでいるのだ。秀逸は「人魚姫」だった。難破し船から放り出され波間に漂っている王子を人魚姫が助ける場面。王子の仰向けの姿態のなんてしなかやかで艶(なまめ)かしいことか。水中の指先は眠っている人のそれのようにリアルで力が抜けている。生きているのがわかる!

父は絵描きだった。その前は銀行員だった。その前は犬だったかもしれないとよく思う。人と話すより犬や馬と話す方が得意だった。銀行を途中退職すると、時を取り戻すかのように絵を描くことにのめりこんでいった。

牧場や雪原、馬の群れ、雲や木々、異郷に棲みながら記憶の深層から北海道の原風景を掘り起こしつづけたのだろうか。対象(モチーフ)の向こう側には誰にも入り込めないような静けさが透けてみえた。どの絵にも詩があった。北の光と影が謳(うた)われ、風が吹いていた。

カルチェラタンの裏路地、地味で寂れた小さな窓の中で、老人が何かを規則正しく糸でかがっていた。窓辺には美しい色とりどりの革表紙本が金箔(きんぱく)の文字の背を輝かせて並んでいた。本に関係する部屋だろうか。老人の佇(たたず)まいの美しさに後ろ髪引かれる思いで帰国したが、1ヵ月後、物語が詰まっているような窓と裏路地を再び目指した。

詩人・長田弘の作品を絵本化した『最初の質問』『幼い子は微笑む』など、共作にまつわるエピソードも含まれている。それらもやはり「原作に絵をつけるだけ」の単純な作業とは程遠い。そのなかの1冊『けんちゃんのもみの木』は、1985年の日航ジャンボ機墜落事故で幼い息子を亡くした美谷島邦子との共作。9歳のまま時が止まった男の子の物語を絵にするにあたって、著者は山と対話するかのごとく、御巣鷹山を訪れる。それは著者が、北海道で過ごした幼少時代から現在まで続けてきた、自然との対話でもある。

30年前の事故で焼けこげた山にも、風がめぐり雨が降り、

飛んできたタネから新しいいのちが芽生えていた。

シラカバ、ヤマザクラ、カツラ、マツ、ホオなどの木々が生え、ノコンギクやアキノキリンソウやホタルブクロなどが咲く森が育っていたのだ。

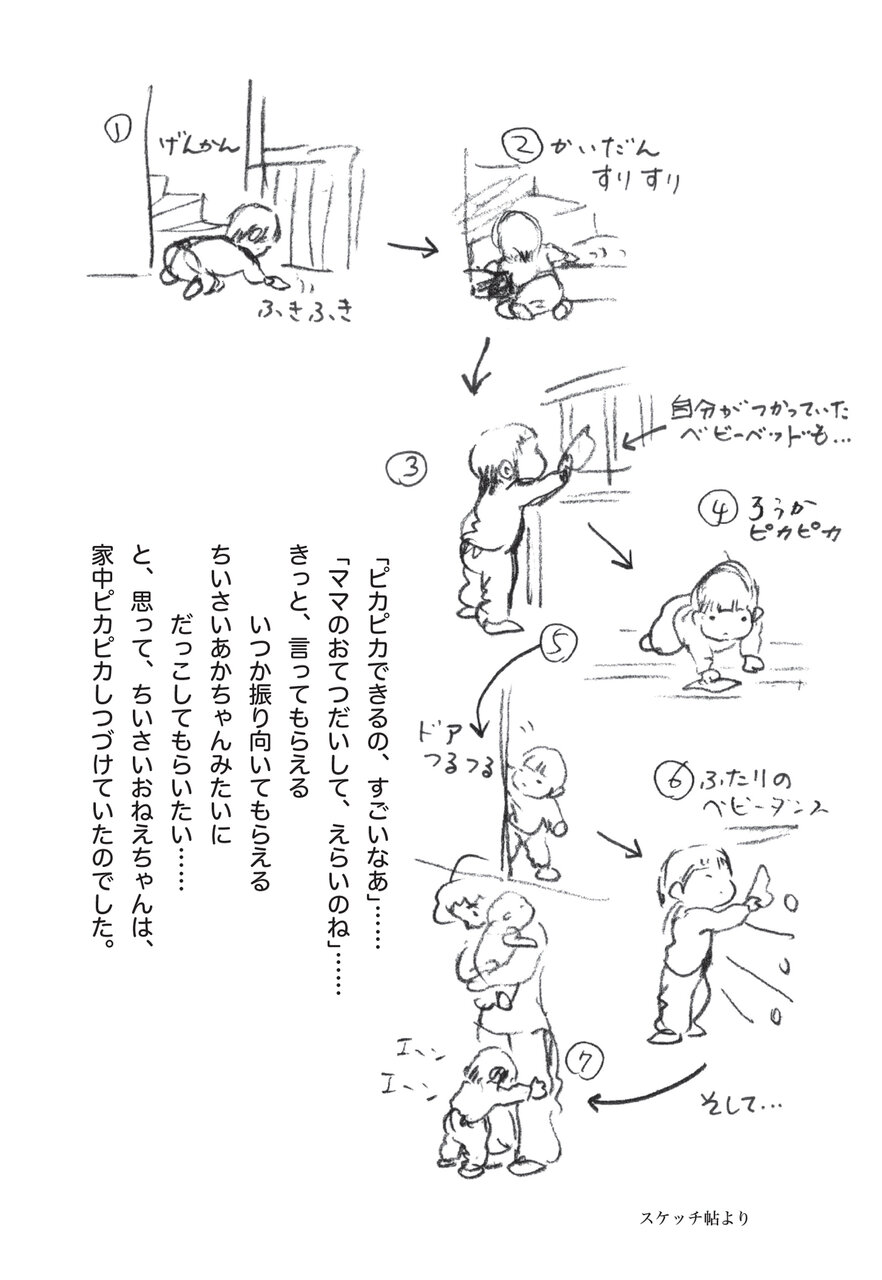

私はだまってスケッチ帖を開いた。

王子さまは小さいまま、ここからずーっと、この森が育っていくのを見ていたのだ。

公園にドングリ拾いにいった。

落ち葉がひっきりなしに舞い、ドングリは拾っても拾っても

際限なくころがっていた。

公園の木々が、ひかりと音とたわむれている。

刷毛(はけ)のような雲が梢にひっかかっている。

なんていい風景、平和の時間……と絵描きは目を細めた。

と、突然、「オレンジー」という声が足元から聞こえた。

小さい絵描きさんが指さした木を見上げると――

サクラの老樹が、枝も紅葉も、

逆光に縁取られてオレンジ色に輝いていた。

……同じ風景を歩いていたはずなのに、

絵描きが絵描きを廃業したくなった風景だった。

絵日記が描かれたのは、東日本大震災という災厄に多くの人が見舞われた時期でもあった。著者は、福島第一原発事故で避難地域となった福島県飯舘村の子どもたちに絵本を送り、それをきっかけに子どもたちと「絵を描くワークショップ」を毎年開催(途中、コロナ禍による開催延期も経験)。本書にはそのパンフレットに書かれた文章も掲載されている。

私は中学1年のとき、北海道から東京に転校し、毎日1時間以上の満員電車にゆられて通学をするようになりました。座ることもできない満員電車では、本も読めず、窓の景色も見えず、見知らぬ人たちとおしくらまんじゅうをしているような1時間は、とてもつらいものでした。だからいつも私は「ここでおります」って寄り道できたらな、とか、「窓の向こうは北海道で、道端にはライラックが咲いてるんだ」とか、空想のかたまりになっていました。

今回は、1~4年生には「バスを降りて寄り道できたらどこへ行く?」の絵を、5、6年生には「いま窓の向こうに何が見える? どんな窓が好き?」の絵を描いてもらいました。大きくて長いキャンバスに、下書きもなくどんどん筆でそれぞれに見たい風景が描かれていったのにはびっくりしました。

もちろん、もとからの著者のファンにも読んでほしいが、知らない読者にも本書をきっかけに過去の作品群に触れてほしい。それは読者の内に眠る感受性を目覚めさせる旅路にもなるはずだ。

レビュー

レビュー

編集者のおすすめ

編集者のおすすめ

特集

特集