印象に残っているのは、2010年以降の変化である。日本社会の中で核家族の典型である「夫婦と子どもから成る世帯」の数が最多であった時代が過ぎ去り、同年の国勢調査で、なんと「単独世帯」がトップに躍り出たからだ。

(中略)

日本は、人口構造的にこれまでとは違う「別の国になる」階段を上り始めた。「核家族化」どころか、家族の“ひとり化”である。年々「単独世帯」が増加し、その数が4割になろうとしている。

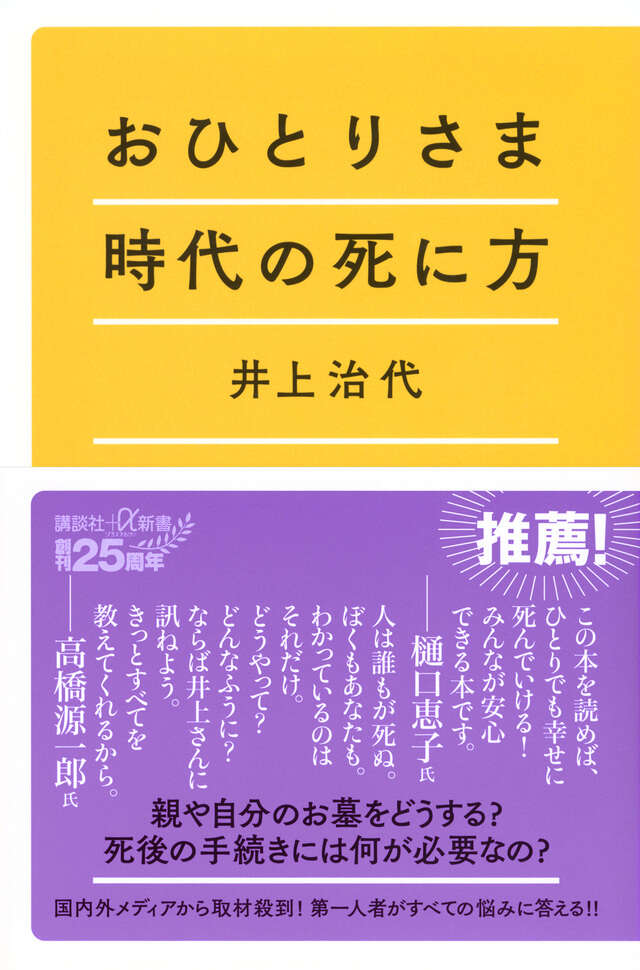

社会学博士である著者は、1981年に母を62歳で看取った経験から、日本における「墓の継承問題」にいち早く向き合った。研究のかたわら、墓や葬儀、家族関係にまつわる著書を多数執筆し、「死後福祉」についての第一人者として知られている。現在は東洋大学現代社会総合研究所の客員研究員であり、認定NPO法人「エンディングセンター」の理事長も務めている。

そうした著者がまとめた本書は、現代日本における「墓の継承問題」と「身寄りのない人の死後の担い手問題」の2点を主軸に、著者自身の活動を踏まえつつ、現状と今後の見通しを伝える。全4章のうち、第1章では日本の人口動態の変化から、墓の継承や民法改正の歴史、家族の変容に伴う墓と葬儀の変化について、資料を基に解説している。

続く第2章では、「エンディングセンター」が樹木葬墓地「桜葬」を実現させた経緯と、集合墓である「桜葬」を通じ、生前から集い、縁をつなげる「墓友」活動が紹介される。

「墓友」とは、同じ墓(桜葬)を選んだ人たちの交友関係の一つ、あるいはその仲間意識をいう。エンディングセンターの理念を具現化したもので、今では社会に広まりつつある言葉となった。

家族だけで介護や看取り、死者祭祀が担いきれない社会に、家族だけでなく家族以外の人々との縁づくりの必要性を感じ、「結縁」という理念のもとに活動し、そこで醸成された関係性を「墓友」と呼んでいる。

残る第3章では海外における自然葬法が、第4章では「ひとりで死んだらどうなるか?」という問いをもとに、入院時の保証などを扱う「生前サポート」から、葬儀や死後の事務、遺骨の移送や埋葬に至るまでの「死後サポート(死後事務委任契約)」が、具体的な事例とともに取り上げられている。特に後者は初めて知ることも多く、学ぶところが大きかった。

人間らしく生き、死後の憂いをなくすために。本書を通じて現状や制度を知ることで、自分だけでなく大切な人のこれからにも備えることができるだろう。

レビュー

レビュー

特集

特集