戦時下の読書という言葉から、弾圧を受け、ひそやかに、細々となされる読書をイメージする人々も多いかもしれない。しかし実際には逆で、日中戦争の開始から、さらに日米開戦を経ていく過程で、読書は銃後の国策として奨励、振興がなされていく。

読書を通した戦時下の思想統制に本書では関心を向けているが、戦中の雑誌や書籍を、そのまま当時の読者の思想のように考えるべきではない。それは読まれたかもしれないが、そうでないかもしれない。また、戦時下における刊行点数や売上部数が、そのまま多様な読者層への広がりや影響と重なるわけではない。読書傾向調査という窓から、改めてこの時期を見直す意味がそこにある。

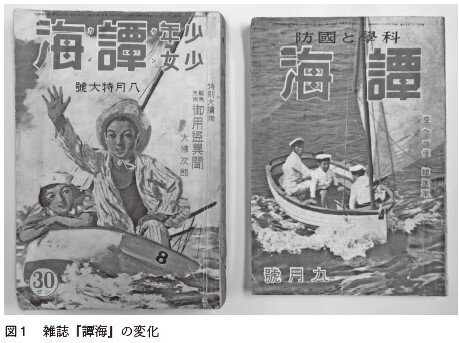

たとえば児童向け雑誌というジャンルにも、時代の影響が如実に表れた。下図は、娯楽読み物を中心とした雑誌『譚海』(博文館)が、1940年9月号からミリタリー雑誌『科学と国防 譚海』へとガラッと方針転換したときの表紙の対比図である。本書にはこのほかにも、さまざまな書影・図表が多数登場して飽きさせない。

進学せずに働く勤労青年層も、日本の読書文化を支えた若年層のひとつである。現在よりはるかに厚みがあった彼らもまた、読書傾向調査・読書指導の対象となった。各地に生まれた青年団は、やがて大日本連合青年会という全国組織の発足に至り、機関誌『青年』は発行部数百万部にまで達したという。そのなかで行われていた「読書会」のディテールも興味深い。

ただ、当初の『青年』読書会は、指導や教育という上からの活動というよりも、「修養」とともに一緒に読む場を共有する「社交」を重視した活動だった。青年団運動の指導者でもあった山本瀧之助がこの読書会を「輪読会」と呼び、席次に上下のない、車座でそれを行うことを重視したのもそれゆえである。『青年』にはこの雑誌を用いた「輪読会の手引き」が掲載されているが、そこでは小説を息抜きに用い、また唱歌や遊戯を取り入れることも推奨されていた。読書における修養と娯楽とは、対立するものではなく実際には分かちがたく結びついてもいた。

だが、翼賛体制のもとで青年団は次第に指導、統制色を強め、娯楽性は批判の対象ともなっていく。一九四〇(昭和十五)年に文部省は青年団から「自由主義的民主主義的傾向」を排除し、報国、錬成を目的として一元的に統合していく方針を打ち出していく。

「どうしても女工手凡ての方ともっと直接に触れあふ必要がございます。それで、月刊修養冊子『泉の花』の発刊を企てました」という発刊の辞を記した希望社主宰・後藤静香は、1929年に『泉の花』58万部という記録を叩き出す。しかも「新聞広告を用いず売店に出さず、只個人より個人への紹介」という誌友普及方式でそこまでの支持を集めたというからすごい。とはいえ、その編集方針や基本精神はやはり時代を感じるものであり、自立した現代女性の共感を得られるものではないかもしれない。

後藤静香、そして希望社は「皇室を中心」とし愛国、救国の精神を基盤としている。その思想は、決して工場や労働環境を批判、破壊する方向に向かうものではなく、職域の中で自己を磨いていくことを説き、一人一人の労働が国家を支え、日本を救う意義あるものとする。労働者が働く環境や雇用者を批判し、変えていくよりも、働くことの中に喜びと価値を見出すように、いわば労働者の内面を変えていくよう説いていく。

一方そのころ、若きエリート学生たちは、同盟国の思想をわがものにしようと読書に勤しんでいた。下図は、1942年に行われた早稲田大学の図書館利用学生900人を対象にした読書調査。「感銘を受けた図書」「座右の愛読書」という項目のどちらにも、アドルフ・ヒトラー『我が闘争』が上位にランクインしていることに驚かされる。

とはいえ、彼らの読書傾向をただ「ファシズムへの傾倒」ととるのは、いささか性急だろう。それは自己改造とも、順応主義とも、心理学でいうところの防衛機制のプロセスともいえるかもしれない。これもおそらく、戦時下に生きた人間のリアルな表情のひとつだ。

読書を戦争と相いれない行為、あるいはそこからの逃避としてのみ見なすのではなく、戦争へと踏み出すための営為としても、見直してみるべきではないだろうか。

レビュー

レビュー

特集

特集