世の中は、どうして、こうも読みにくい文章ばかりなのだろう。難しい単語だらけ。業界用語の山。ひたすら長い文。いつまでたっても終わらない段落。筋を追うだけで一仕事。理解するだけで精一杯。

仕事なのだから、文章はわかりやすくて当然と思うかもしれない。でも、実際には、こむずかしい文章のほうがスマート、つまり頭がよさそうに見えると信じて疑わない人も多いのだ。もちろん、ほんとうにスマートなのは、いろんな人たち、つまり雇う側、雇われる側、仕事を頼む側、頼まれる側、発注側、受注側など多くの人が互いにつながれるような文章を書くことのほうだ。

英語を第一言語とするおとなでも、書かれた文章を介したコミュニケーションは難しい。アメリカの場合、おとなの21%は英語の読み書きがまったくできず、54%は、読解能力が中学1年生レベルに達しない(5 Reasons Why Grammer Is Important in Writing)。それなのに、官庁の文書ときたら、大半が中3レベルの文章だ。

そんな言葉の壁をなくすために必要とされるのが、プレーン・イングリッシュである。

プレーン・イングリッシュというのは、わかりやすい平明な英語のことで、プレーン・イングリッシュで書かれた文章なら、一度耳にしたり目にしたりするだけで意味内容がしっかり伝わる。プレーン・イングリッシュで使われるのは、あいまいさとは無縁の簡潔明瞭な表現ばかりだ。だからこそ、文章に書かれた内容を一読しただけで把握できるし、読み落としがないかどうか、何度も読み直して確認しなくてもすむ。

本の前半では、文法と構文、句読法(punctuation)といった英文の基礎をおさらいする。ここで「ここが苦手だったな~」と十代の頃を思い出す読者も多いことだろう(個人的には完了時制あたりがいまだに……)。それでも、数ある英文法の関連書のなかでも、無類のわかりやすさと読みやすさではないだろうか。本書が目指すのは、相手に明瞭に伝わる文章を書くことなので、その解説のしかたも極めてシンプルで無駄のないところがいい。

文法、構文、大文字の仕様、句読法といったことがらは、無味乾燥でややこしいルールの丸暗記などではない。間違いがなく、しかも理解しやすい文章を書くための必須の技法だ。つまり、きちんと書かれた文章というのは、ぎこちない文章より意味情報が精緻なのである。部分同士のつながりが不分明でだらだらと続くような文は、総じてまぎらわしい。文法や構文が身についていれば、文の長さについても変化を持たせた、めりはりがあって読むのが苦にならない文章を書ける。

たとえば、コンピュータに関するジャーゴン(業界用語・専門用語、あるいは楽屋落ち表現のこと)を満載した例文は以下のとおり。素人目には、何を言っているのかわからない。

The beta version of the new server software has insufficient bandwidth to accommodate the range of cloud computing that would be required for this application. Multiple bugs have been found in the code.

This recent hire seems weak in her core competencies and neglects opportunities that are low-hanging fruit. She appears to add nothing to our synergies. Nonetheless, we should circle back and see if training can empower her. Keep me in the loop.

名詞化された動詞や形容詞の後には、ofやaboutのような前置詞が続くことが多く、そうすると文はさらに長くなり、読みにくくなる。例を挙げてみよう。「the difficulty of the situation(状況の困難さ)」と「the difficult situation(難しい状況)」とではどうだろう。(中略)

技術、科学、アカデミアの文章には、名詞化された表現があふれており、文章が読みにくい原因にもなっている。

プレーン・イングリッシュはさまざまな場で活用できる。日常生活にも、職場でのやりとりにも、あるいは商品説明やCMのコピー、さらには教育の現場にも有用だ。もちろん、こういった記名原稿を書くうえでも役に立つ。“相手に伝わりやすく、読みやすい文章”を書くための心構え自体は、英語も日本語も関係ない。だから本書はライター、雑誌編集者、広告業などを営む人々への指南書としても読むことができる。

たとえば、下記の心得は英語でメールや書類を作成するうえでの一般的な注意でもあるが、プロのライターにとっての基本中の基本でもある。

文章の見直しは、自分が書いた文章について少し距離を置いて考え直すチャンスだといえる。なんのために書いたのだろう、その目標は達成できただろうか。考えた内容は、十分な根拠にもとづいてきちんと展開できただろうか。文法の間違いや文体のせいで文章が台無しになったりしていないだろうか。

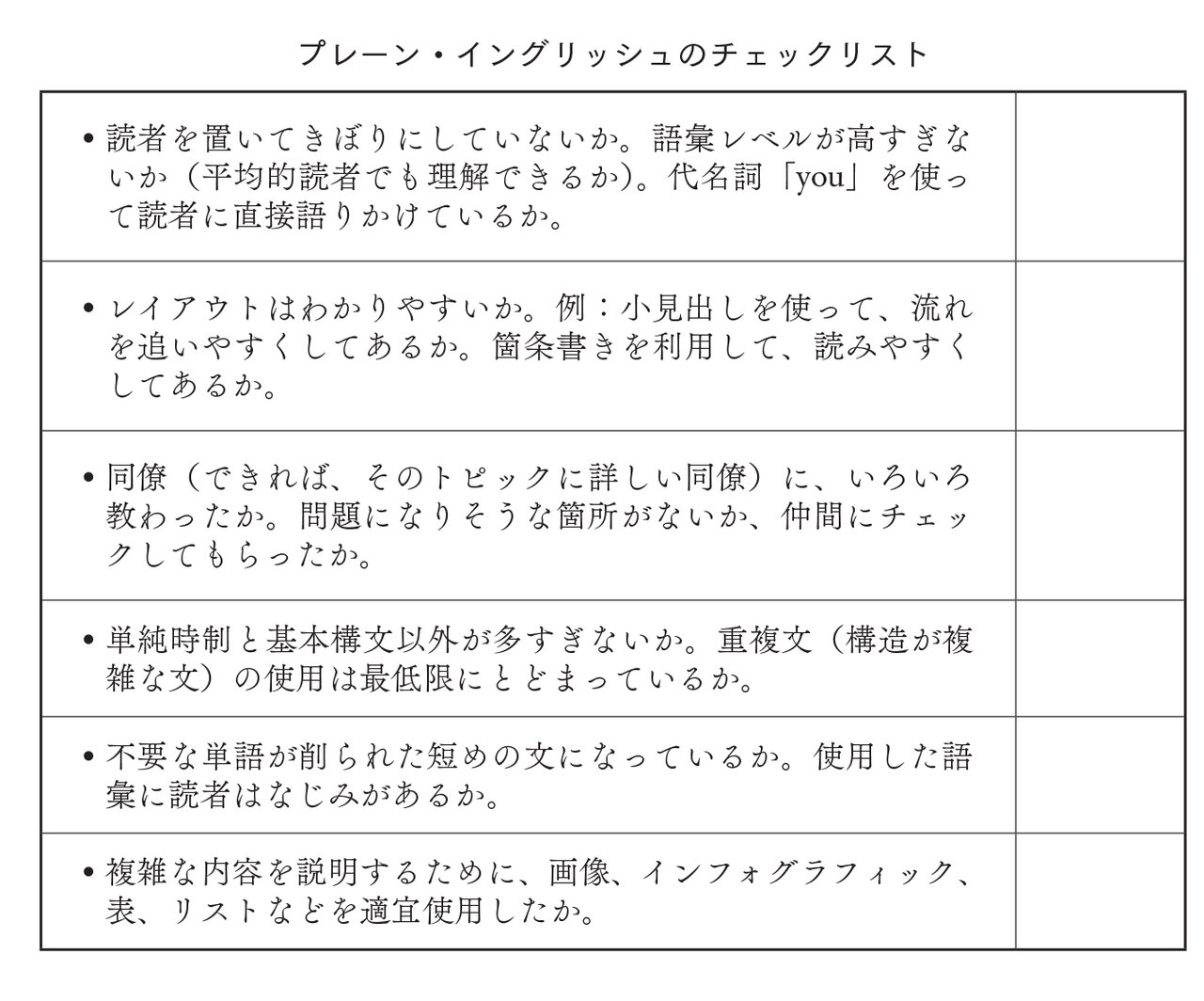

文章を見直して推敲するのは、文章の第一印象を改善するラストチャンスだ。印刷したり、送信したりする前に、その文章が、望んだ通りの文章になっているかどうか確認しよう。

スペルチェッカーやグラマーチェッカーなどのソフトウェアを使うのはもちろんだ。でも「表現を見直す」というところでは、こうしたツールをすり抜けるミスもあるわけで、ツールへの頼りすぎは禁物だ。たとえば、スペルを間違っても、間違った単語がそれはそれで実在する単語なら、その単語はスペルミスだとは認定されない。「allowed」と書いたはずが「aloud」になっていても、スペルチェッカーの多くは気づかなかったりする。

長い文章なら、ここは、つてをたどってでも、プロの校正をお願いする場面だろう。フリーの校正者の多くは、このステップ、つまり表現の見直しを仕事にしているし、人によっては、割増し料金の支払いも含めてきちんと依頼すれば、構成の見直し段階から引き受けてもらえるはずだ。

レビュー

レビュー

特集

特集