SDN48を卒業後、執筆業に転身し、「アイドルたちのその後」を取材した初の著作(2019年)が大きな反響を呼んだ大木亜希子氏。本格的な小説デビューとなる本作でさらなる注目を集めるのは必至だ。本作に収録された「シナプス」「風俗嬢A」「MILK」「海の見えるコールセンター」の4編の主人公は皆、業の深いアラサーの女性。登場人物のリアリティや新人離れしたストーリー展開の完成度は、いかにして生まれたのか。担当編集、菅とともに語った

人生のすべてを捧げて初の創作小説が生まれた

菅 大木さんのツイッターに「小説を書いてみませんか」と初めてご連絡をしたのが3年前でした。

大木 「小説現代」のアカウントからだったんですけど、絶対“なりすまし”だと思いました(笑)。小説を書くという発想はそれまでの自分の中にはまったくありませんでしたから。

菅 大木さんのデビュー作『アイドルやめました。』(*1)は、8人の元アイドルのセカンドキャリアを取材したノンフィクション作品ですが、序文として、ご自身のアイドル時代から現在に至る苦労や葛藤も語られています。それが抜群に面白かった。

大木 あの本を出すまでは、自分は黒子のライターのつもりだったんですが。ありがたいことにいろんな方に褒めていただいて、こんな私でも小説を書いてみてもいいのかなと思い始めました。アイドル業界への遺恨のようなものも、フィクションとしてなら、自由に書けますし(笑)。

菅 次に書かれた作品は、大木さんと中年男性の不思議な同居生活を描いたノンフィクション小説(*2)なので、フィクションという意味では、本作が小説デビュー作と言えます。

大木 私自身、アイドル時代はスポットライトを浴びることもなく、不遇な日々を過ごしていました。この小説を書くことは、過去の自分の救済という意味合いもあります。

菅 小説を書き始めたモチベーションは、アイドル業界への「カウンター」だったんですね。

大木 というより、嫉妬、怨念に近いかも(笑)。

菅 「この小説を書きあげるまでは、自分の人生はあきらめる」とおっしゃってくれたときは驚きました。

大木 「所詮、アイドル上がりが書いた小説」とバカにされたくない一心でしたね。執筆に集中するためにビジネスホテルにこもったりもしました。寝る時間も削って、友達付き合いも絶って、この2年間は人生のすべてを捧げたつもりです。

3つの物語をひとつにまとめる、新人離れした巧みな構成力

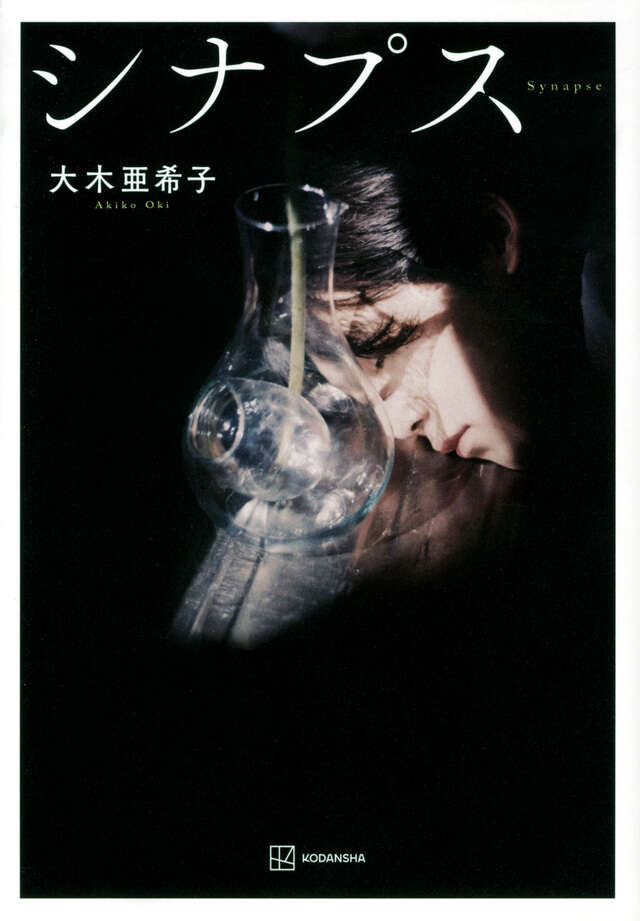

『シナプス』著者、大木亜希子氏

菅 本作は4編からなる短編集ですが、4編目では、異なる3つの物語が意外な展開の末、ひとつにまとまるという構成になっています。

大木 作家との不倫がバレて編集者から週刊誌記者に転職した塔子(「シナプス」)、自身も彼氏も売れない役者の紗英(「風俗嬢A」)、不倫の末、レズビアン風俗にハマるキャリアウーマンの楓(「MILK」)。3つの作品の主人公は皆、業の深いアラサー女性です。実際に私の周りにいる子が大いにヒントになっています。

菅 「シナプス」には、不倫現場を週刊誌に撮られてアイドルを引退せざるを得なくなる早瀬マリカという子も出てきます。こちらもモデルが実在するんですか。

大木 一部フィクションですが、これに近い出来事はありましたね。

菅 ちなみに、ご自身は誰かに当てはまりますか?

大木 4人の登場人物それぞれに、私自身の何らかは投影されていますね。みんな自分の分身とも言えます。

菅 それにしても、4編目での伏線回収、オチの付け方は見事でした。完全に大木さんのオリジナルの発明です。とても小説デビュー作とは思えない巧さに驚きました。

大木 本当ですか? 嬉しいです。すべては、菅先生(担当編集)のおかげです(笑)。

菅 本当ですか? って、いやいや、そんな訳ないです(笑)。

大木 1作目はいろいろアドバイスをいただいて書き直したりして、完成するまでに半年もかかりました。

菅 でも、最後の第4編は、2ヵ月で完成しましたよね。しかも、ほとんど直すこともなくほぼ第1稿のままで発表されます。これって、ベテラン作家の方でもなかなかないことです。

大木 3つの短編を書き終えたときに、菅さんが「最後を締めくくる1編があったほうがいい」とおっしゃってくれて。それなら、「シナプス」に出てきた、アイドルを引退した早瀬マリカのその後の人生を描くしかないと考えました。第1編を書いていたときには、自分でもこんな結末はまったく予想していませんでした。

菅 独立した3つの小説を、あとからひとつの世界観でくくるというのは、至難の技だと思います。この物語の結末は、大木さんがこの2年間小説と格闘して成長されてきた、必然の成果ではないでしょうか。

一流作家の文章を“写経”までした努力の成果が詰まった作品

大木亜希子氏

大木 最初のころは打ち合わせのたびに、書店に一緒に行って「この小説、面白いからぜひ読んでください」と、たくさん本をプレゼントしてくださいましたよね。

菅 もともと吉本ばななさんや村山由佳さんなど、主に女性作家の作品を読まれていたと聞いていたのですが、改めて「作家として」という気持ちで読んでいただくと、また違ってくるのではないかと。

大木 最初は仕事として読むのは楽しめないなぁと思ったんですが、そんな呑気なことを言っている場合じゃないので(笑)、教材だと思って、写経のように文章を書き写したりしていました。柚月裕子先生や島本理生先生、朝井ョウ先生といった世の中に求められている作家さんの文体を、片っ端から。自分の感覚を信じちゃだめだと思って。

菅 その努力が実って、こんな素晴らしい作品が完成したんだと思います。これからどんな作家を目指されていますか?

大木 基本的には29~33歳くらいの女性を応援できるような作家でありたいです。でも、女性だけじゃなくて、男性の気持ちもしっかり描けるようになりたいですね。過去の恋愛経験だけではなくて、男性学の本も読んで男心の研究をもっともっとしなければ、と思っているところです。

菅 大木さんの作品は、性別、世代を問わず、読む人すべての背中を押してくれるメッセージに満ちていると思います。個人的には、男性が主人公の作品にも興味深々です。何卒、次作も講談社でお願いします(笑)。

子どもの頃からまわりにあふれていた本たち

インタビューに答える、大木亜希子氏

菅 大木さんは最初、「自分が小説を書くだなんて」とおっしゃっていましたが、これまで作家への憧れみたいなものはまったくなかったんですか。

大木 小説なんて、大先生が書くものだと思っていましたからね。ただ、私は4人姉妹の4女なんですけど、8歳上の長女が小説家になりたいってずっと言っていたんです。そんな長女の本棚には死ぬほど本があったので、それを子どもながらに興味を持って、姉の部屋に潜入してときどき読んでいました。田口ランディさんの『コンセント』とか、中島らもさんの『ガダラの豚』とか。当時エッジが効いていた松本人志さんの『遺書』も。もしかしたら、自分もいずれそういうものを書くかも、という潜在意識があったかもしれません。

菅 そのお姉さんの存在は、大木さんにとって大きかったわけですね。

大木 そうですね。姉がいなければ、もっと今っぽい子になっていた気がします。昔からそういうヒリヒリしたものが好きだったんですよね。母親がピアノの上に置いていた「婦人公論」を3歳のころから読んでいたりしました。『白い犬とワルツを』とか、『マディソン郡の橋』とか、当時流行ったようなものがゴロゴロ転がってる家だったんです。あとは、志賀直哉とか……。

菅 そういう読書をする環境に、もともといらっしゃったんですね。

大木 アイドル時代も、本はよく読んでいました。アイドルの現場って暇なんですよ。目立つ子は目立つけど、私は端っこの人間でしたから、待機してる時間がすごく長くて。哲学の本などを読んでました。平野啓一郎先生の『私とは何か――「個人」から「分人」へ』とか。そういう自分探しの本を読んでいないと、「自分の必要とされてなさ」みたいなもので自我が崩壊しそうで。だから、精神世界の本もよく読んでましたね。

あとは、14歳から女優をやっていたので、台本は徹底的に読んでいましたよね。それこそ、穴があくまで読み込んでいました。それも功を奏したのかもしれませんね。

芸能スキャンダルの問題をリアルに描いた意欲作

大木亜希子氏(右)と担当編集者(左)

菅 今回、表題作になっている「シナプス」の中では、週刊誌のスキャンダル報道についても鋭く切り込まれていて、ディテールまですごくリアルに描かれています。ご自身の芸能界での経験からくる想い、というのもあったんですか。

大木 そうですね。私のアイドル時代にも、全く別のグループなのですが、すごくまじめでスタッフさんからの好感度も高くて、一緒にいても絶対に人の悪口を言わないような子が、あるときスキャンダルを撮られて芸能界にいられなくなったということがありました。それって、今もありますよね。

菅 最近も多いですね。

大木 私も最初は、「週刊文春」さんとか「週刊現代」さんとかが悪に見えたんです。昔は「このやろう、ひとりの女の子の人生グチャグチャにしやがって!」と思ってました。だけど、実際に週刊誌のエース級の記者さんの話を聞いてみたら、みなさんめちゃくちゃ頭が良くて、ちゃんとロジックで仕事していらっしゃる。「僕らには僕らの正義があるんで。真実を追求したいんです」とおっしゃって。これはどっちが正しいとか、悪いとか、簡単に結論が出るものではないんだと気づかされました。

女の子は女の子で、隙があったのはいけない。でも、彼女たちは尊い人生を生きていて、背景には家族も恋人もいる。週刊誌の人たちも、スキャンダル記事を書いて家族を養っていたりする。どちらも、裁くことはできないけれど、私は私でそれを合体させてひとつの世界観で表現する使命を勝手に感じてしまったんです。それは、『アイドル、やめました。』でアイドルと一般社会をブリッジさせたことと同じように、自分も芸能界にいた身として、一般社会の視点を合体させるのが自分の役目だと思ったんですね。

書くとなったら、もう「とことんやってやろう」という気持ちでした。私の中では、ノンフィクションも小説も変わらないというか。世間に殴り込みをかけるような問題提起をするのに、どの手法を取るか、それだけの気がしています。

菅 芸能マスコミ、スキャンダル、そう簡単には答えが出ない問題ですよね。

大木 いまだに答えは出ていないですね。でも、今回の小説で書かないわけにはいかないテーマでした。この作品を書くにあたって週刊誌の方々にいろいろ取材させていただいたんですが、私自身、WEB媒体のライターとして芸能人の会見を聞いて撮って30分以内に記事にするような仕事もしていたので、体感的に“分かる”部分も多々ありました。

不遇なアイドルだった女の子たちへの“救い”になれば

大木 もしかしたら、この小説を書くことが私の人生に必要だったんじゃないかと思うのは、菅さんと最初にお会いした頃、ちょうどフリーランスとして仕事をする中で、私にもこの小説に出てくるようなことがたくさんあったんです。たとえば、得意先でバカにされたり、男の人に下心があって嫌な思いをしたり……。

ああ、これをこのまま小説にすればいいんだと思って、その日のうちに菅さんに話を持っていったら、「それは女性版半沢直樹ですよ」と言われたんですよね。「組織をぎゃふんと言わせるのは悪くないけど、世の中の女の子ってそんなに強い人ばかりじゃないから、ほかの短編では弱さも見せる女性を描きましょう」と。菅さんは、学校の先生のようでもあり、猛獣使いのようでもあるなと感じてました(笑)。

菅 恐縮です(笑)。大木さんはこの3年間で小説家としてあらゆることを、貪欲に一気に吸収して、ご自分のものにされましたよね。『シナプス』は4編からなる短編集ですが、それぞれに視点を変えたり、ちょっと私小説みたいなオチにしたり、最後の短編では構造として1冊の短編集全体をひとつの世界観でくくってあげるということをしたり。それらすべてが、ご自身のアイデアです。初めての本格的な小説で、これほど多芸多彩な作家さんは見たことがありません。

大木 (満面の笑みで)嬉しい! そう言っていただけるのは本当にありがたいですね。

3年間をこの小説に賭けてきたモチベーションは、もちろん過去の自分自身の救済ということもありましたが、アイドルとして大成せずに不遇の時代を過ごしていた子たちを救いたいという思いもあります。彼女たちの多くは、いまは会社員としてがんばっていたりして、本当に真っすぐないい子たちなんです。そんな不器用で夢をつかめていない子たちに、自分の才能を見つけて欲しいし、幸せになってほしいし、そのためなら私、何でもするよって。そんな気持ちです。

私が子どもの頃、女性作家さんにたくさん救ってもらったように、大木亜希子の門をたたくと絶対に明日から会社に行けるんだって言ってもらえるような作家になりたいですね。

菅 これからも、また違うステージで世界を見た小説や、新たな視点のノンフィクションなど、大木さんのさらなる挑戦を楽しみにしております。

撮影/渡辺充俊(講談社写真部)

*1=『アイドル、やめました。AKB48のセカンドキャリア』(宝島社)

*2=『人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした』(祥伝社)

1989年生まれ。ライター。作家。2005年、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』で女優デビュー。2010年にSDN48に加入。2012年の解散後はWEBメディアで営業担当の会社員として3年間働き、編集者も兼任。その後、フリーランスのライター、作家として活動。著書に『アイドル、やめました。AKB48のセカンドキャリア』(宝島社)、『人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした』(祥伝社)。第1作はノンフィクション、第2作は事実に基づく私小説のため、本作『シナプス』が初の“創作”小説となる。

インタビュー

インタビュー

レビュー

レビュー

特集

特集