なにもわからない

短編と云わず長編と云わず小説を書く場合はどうしてもその準備というものが必要になってくる。私は小説を書くときどんな準備をしているのか知らん。改めて考えたことはないが、ひとつ今日は一番、それを考えて書いてこましたろう。

私が小説を書く前、まず第一番にする準備ハなにか云うとそれは後顧の憂いをなくすることである。

どういうことかというと、やはり小説を書く場合、極度の集中力というものが必要になってくる。思念が冴え、泉が湧くが如くに名文章が生まれるとき、小説家は極度に集中をしている。思念が曇り、真っ黒などぶ川の如くに悪文章が淀み滞るとき、小説家は極度に集中を欠いている。

しかし種々の雑事があって、これを気にしていては集中できない。なので予めこれを処理するなり、除去するなりして、気懸かりをすっかりなくし、そのうえで仕事に取りかかる。とマア斯う云った寸法なのである。

そこで種々の雑事を片付けるのだけれども、それは例えば、「飯を呉れろ」と被害者的に泣き叫ぶ愚猫どもに給食することであったり、彼奴らが好き放題に暴れ散らかした室内を取り片付けることであったり、その他の部屋の清掃をしたり、仕事上の問合せに返答したりすることで、それらをすべて終わらすためにはソウサナ概ね二時間を要する。

サアそれでいよいよ書く方にとっかかるのだが、それがなかなか難しい。というのはこの時点で既に身体が疲弊してしまっているという点で、身体が疲弊しているときは人は精神を集中することができない傾向にある。

或いは頭皮に痒みがあったり、鼻が詰まってるときも集中ができにくい。それほどに精神は身体の影響を受ける。というのはしかし逆もある。極度の集中によって身体の痛苦を閑却するということもあるのである。創作に没頭しており気がついたら十時間以上、なにも食していなかった、なんてのはこれで、極度の集中はあらゆる身体的の欲求、五感の働きや煩悩を滅却するのである。

というかそれくらいの状態にならないと名文章は生まれてこない。つまりここで「HPの回復を図る」などと称して仮眠を取ったり、軽食をつまんだり、レクリエーションをしているような人は申し訳ない、はっきり言って、二流三流。

そんな疲れ、頭の痒み、餓えと恐怖、貧困程度のことで集中できないというなら、そもそもその人には文章を書くために必要な才能を最初から欠いていると言わざるを得ない。

あるとき私は極度に集中して文章を書いていた。とてつもない着想とそれにふさわしい名文章がおもしろいように湧いてとまらなかった。そして。 「そのときピンポンと呼び鈴が鳴った。」

と書いた、まさにそのとき、ピンポンと呼び鈴が鳴った。私はそれをおもしろいことだ、と思った。古の人は歌の力によって降雨止雨のことを行ったと云う。現代にもこんなことがあるのだな、ほほほ、善哉、と思ったのだ。けれども私は集中していたので、次の瞬間にはまた文章世界に没入、そんなものはなきものとして名文章を書き続けた。

にもかかわらずピンポンピンポンと呼び鈴は鳴り続け、挙げ句の果てには、ドンドンドンドンドン、ドンドンドンドンドン、と拳で戸を叩くような音が聞こえてきた。

しかしそんなことで私の集中は破れない。私はそれも無視して、素晴らしい名文章を綴り続けた。そうしたところ、ぐわつしやん、というもの凄い音がしたかと思ったら、数名の男、覆面をして、刀や棍棒を持ったのがドヤドヤと入ってきて、そのうち何人かは奥へ走る、何人かは玄関脇の仕事部屋に入ってきて私を睨み付けて威圧している。

けれども極度に集中している私はそんなことはまったく気にしない。なにごともなかったかのように、向こう千年間は此の世にけっして現れないような、至高の名文章を綴りつつけた。そうしたところ、前に居た男が鼻先に刀を突きつけ、大声でなにか言った。それにいたって私は漸く怒気を発し、「うるさいっ。静かにしろ。おまえらは盗賊だろう。ならば自分の仕事をしろ。俺は俺の仕事をしているのだ。邪魔をするな」

と喝叫した。そうしたところ、その威に打たれた男たちは、なにも盗らずに逃走した。言っておくが元来、私は小心な人間である。ただし、文章を書くときはこれほどに集中している。逆に言うと、文章を書くときはこれほどの集中を必要とするということであるが……、

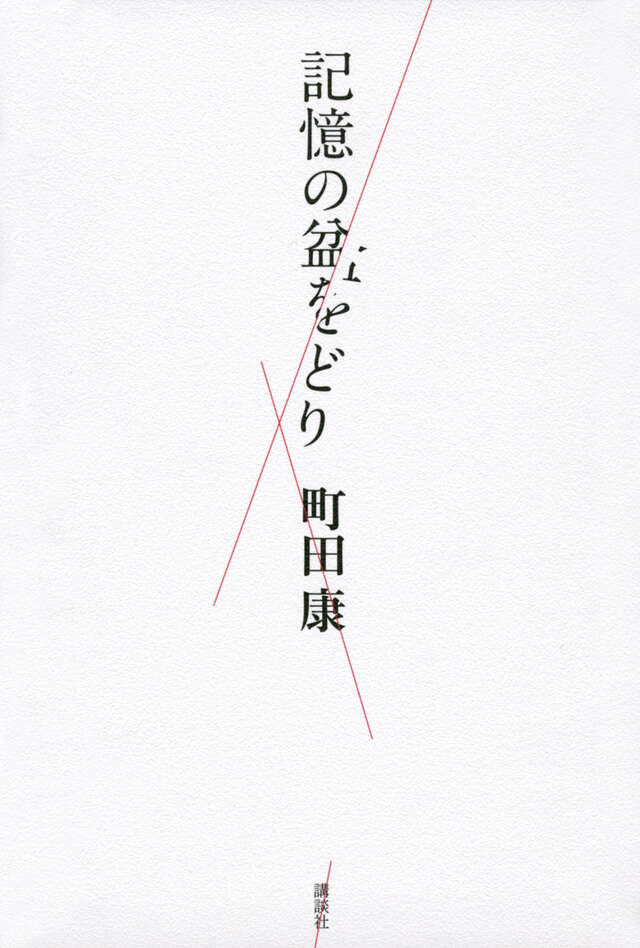

と、短編小説を書き始めて、これがものになるかどうか自信がなかったので、知り合いの編集者に送り、暫くしてから、「どうでしょうか?」と問うたところ、「言わぬが花でしょう。」と返事があったのでとても疲れて、HPを回復するべく二階で眠ったら記臆がなくなった、その記憶がなくなった様子を書き記したのがこの『記憶の盆をどり』なのだろうか。記憶がないので、それもわからない。私にはなにもわからない。

町田 康(まちだ・こう 作家)

(出典:読書人の雑誌「本」10月号)

特集

特集

インタビュー

インタビュー

レビュー

レビュー