新聞テレビの戦争特集で「特攻隊」員の悲劇に触れるたび、その最期を迎えるまでの彼らの葛藤を想うと涙せずにいられない。しかし、涙のあとに「特攻」悲劇の内実について知ろうとしたか、知り得たかと言えば心もとない。記憶に留めたのはかろうじて、戦線の海上に“散っていった”特攻兵の残像くらいか。この本を読みながら、不条理な作戦の実態について何も知らなかった自分に愕然とした。

本書は“散っていかなかった”伝説的特攻兵のライフストーリーと最後の証言を通して、「特攻」の実態について、まさに一から教えてくれる1冊だ。太平洋戦争史に疎い初心者にも分かりやすい格好の「特攻」史入門となっている。

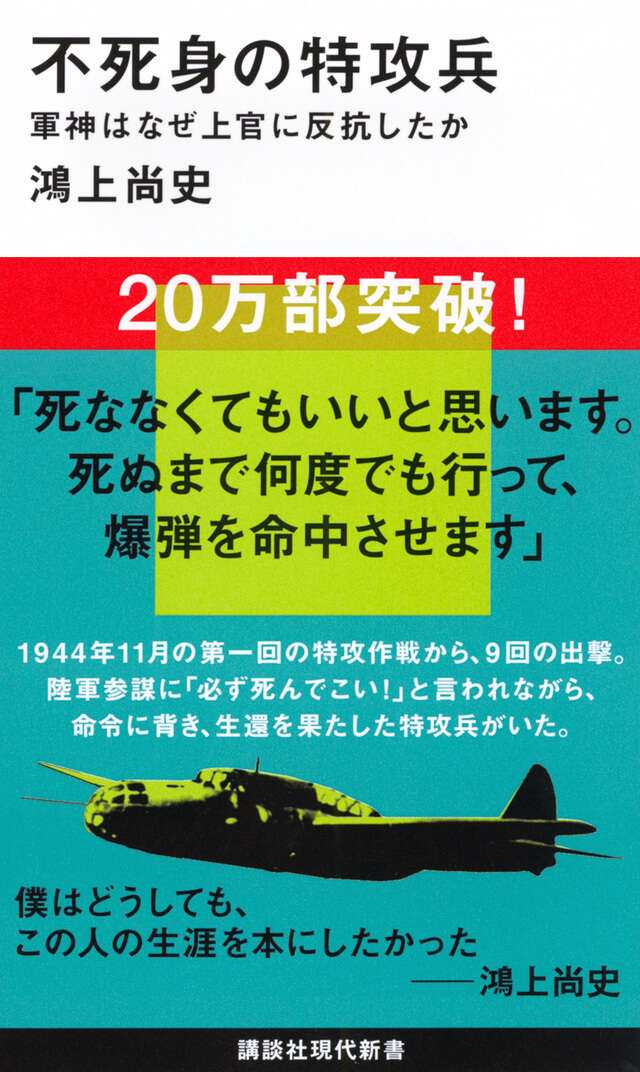

比島(フィリピン)の碧空を切って勇躍出撃する佐々木伍長機

1944年11月の第一回の特攻作戦から、9回の出撃。陸軍参謀に「必ず死んで来い!」と言われながら、命令に背き、生還を果たした特攻兵がいた。

えっ? そんなことできるの? 帯文にまず驚いた。

戦線の海上に"散っていった"特攻兵のイメージとあまりにかけ離れていたからだ。

いったい、どうしてそんなことが可能だったのか。生きて帰って来た時、上官や仲間達を含めた周りの反応はどうだったのか。知りたいと思いました。

著者は冒頭で、彼の行動への関心が執筆の動機になったことを衒(てら)いなく語る。ふだんは戦史の類を読まない自分が、本書にグイグイ引き込まれていったのは、いかにも“その筋”の、つまり太平洋戦争史を扱う“プロ”にはない率直な語り口による執筆エピソードが引き金になったからだ。

1冊の本を読んで以来、ずっと気になっていた人物の名は、佐々木友次。太平洋戦争末期のフィリピン戦線へ向けて結成された、陸軍特攻隊の特攻兵だ。当時21歳の若者は、有能な飛行技術を買われて“栄えある”陸軍第1回の特攻隊員に選ばれ、「9回出撃して9回生還した」という伝説の人物。その彼が、じつは戦後70年以上も経ったいまも北海道の地で存命であることを人づてに聞き、病室の彼を訪ね、直に話を聞きに行く。

気が付けば、読者はそんな執筆までのプロセス(1章)を追体験しながら頁を捲っている。本書のメインとなるのは何といっても、2章「戦争のリアル」と3章「2015年のインタビュー」だろう。佐々木氏の生涯と特攻隊の結成から終戦までのあらましをクロスさせながら描く2章と、著者と佐々木氏が対話する3章が、相互に補完する絶妙な組み合わせだ。

もっとも2章には、著者がリスペクトを表明する1冊の元本がある。元陸軍報道員であり、戦後はジャーナリストとして活躍した高木俊朗氏の著作『陸軍特別攻撃隊』(現在絶版)。特攻隊生存者や縁者に直接取材し、群像劇と戦史を併せて描く大著である。2段組・上下2巻に及ぶ作品を読み込み、さらに佐々木氏についての記述がある複数の小説・戦史を参照した上で、佐々木氏を軸にコンパクトかつ立体的に再構成してみせたのが本書2章だ。佐々木氏が受令、出撃、飛行、爆撃、生還を繰り返すうち、周囲の反応が変化していく様がなんとも生々しい。「特攻」を描いた名著を現代に蘇らせる傑作カヴァーだ。

読んでみて意外だったのは、佐々木氏の上官のひとりである岩本隊長そのひとが、結成当初から「体当たり」攻撃を真っ向から否定していたという事実。岩本隊長は、操縦席から爆弾を投下させないように改装された(爆弾を抱えたまま突っ込むことしかできない)特攻仕様機を、投下できるように(生還できるように)再改装し、隊員に向かってこう言う。

「(略)このような改装を、しかも四航軍(第四航空)の許可を得ないでしたのは、(略)自分の生命と技術を、最も有意義に使い生かし、できるだけ多くの敵艦を沈めたいからだ。(略)こんな飛行機や戦術を考えたやつは、航空本部か参謀本部か知らんが、航空の実際を知らないか、よくよく思慮の足らんやつだ」(略)「出撃しても爆弾を命中させて帰ってこい」

岩本隊長は移動中に敵機に襲われ特攻出撃前に戦死。彼の亡き後、出撃の度に隊員が減っていく。岩本隊長の遺志を引き継ぐかのように佐々木だけが生還し続けるのだ。

「体当たりをしないで、戦艦を沈めることにこしたことはない。しかし、特攻隊が体当たりしないで生きていたら、うるさいだろう」津田少尉は正直に聞いた。

「いろいろ言われますが、船を沈めりゃ文句ないでしょう」佐々木氏は人懐こい目を細くして、笑いを浮かべた。

戦地では、「上級下級の区別なく、また新聞記者にも」このように公言した佐々木氏は、戦後は自分の特攻体験を語ろうとしなかった。終戦から9年後の『陸軍特別攻撃隊』の取材を除けば、終戦から70年後の本書収録インタビューだけという。

後者インタビューのなかで、「大ごとにはしたくないんです」という佐々木氏に対し、著者はずばり一番聞きたかった疑問をぶつける。

僕がお会いしたいと思ったのは、僕だったら途中でもういいやとなったと思うんですよ。なのに、どうして友次さんはもういいやと思わないで何回も行ってきたのかなと。それが知りたいと思って来たんです。(略)僕だったら「もう突っ込んでやるわ!」って、「死んでくりゃいいんだろう!」って、途中で諦めると思うんですけど。

何度も質問の仕方を変えながら、「どうして……」とたずねる著者。腑(ふ)に落ちる答えはなかなか返ってこないのだが、つぎの言葉だけが著者の胸に強く響いた。

いや、やっぱりそれは寿命ですよ。寿命に結びつけるほかないの。

戦死していった仲間たちの葛藤を、戦後ひとりで引き受けてきた人物が自問自答の果てにたどり着いた回答なのかもしれない。「大ごと」にしたくなかった理由ともつながるのだろう。軍の命令にも背いた「不死身の特攻兵」を決してヒロイズムとして語ってはいけない──。そう戒めるかのような言葉を遺し、5回目のインタビューから2ヵ月後、2016年2月に佐々木友次は92歳でこの世を去った。

本書収録の“散っていかなかった”特攻兵そのひとによる静かな肉声は、“散っていった”特攻兵の胸の内をも雄弁に語る、まさに最後の貴重な証言である。

レビュアー

出版社勤務ののち、現在フリー編集者。学生時代に古書店でアルバイトして以来、本屋めぐりがやめられない。夢は本屋のおやじさん。

レビュー

レビュー

特集

特集