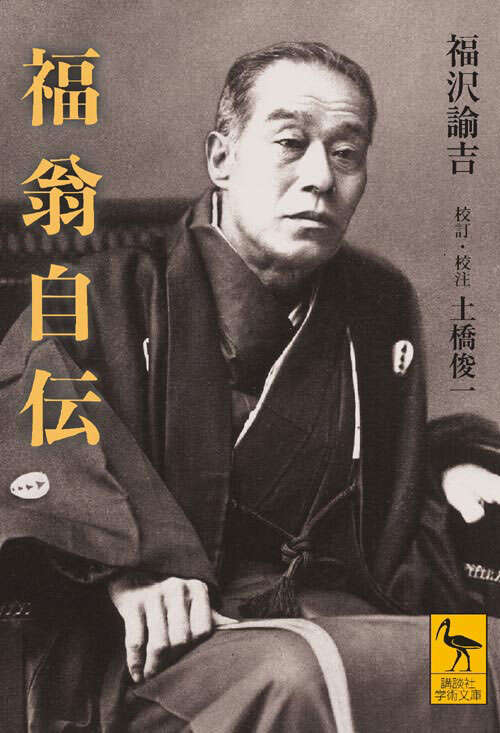

「日本でもっとも多くの文学に接した人は小林秀雄である」と言っても、否定できる人はいないだろう。その小林秀雄が、「日本でもっとも優れた小説」と語っているのがこの『福翁自伝』である。

だから読め。グダグダ言わずに読め。おまえが今読んでるくだらねえ本、そのへんにおいて今すぐ読め。いちばん優れた小説だぞ。俺じゃねえ、小林秀雄が言ってんだ。読まねえで死ぬのかよ、おまえ。読め!

とはいえ、そう言われてハイそうですかと聞けるもんじゃないことはよくわかっている。だって、福沢諭吉だぜ? 1万円札だぜ? エライ人なのはわかっているが、だからこそ避けたいという気持ちは当然ある。どうせあれだろ、エラそうに立身出世を語ったり、成功の秘訣を語ったりするんだろ。誰が好きこのんでそんなもんに接するか!

よくわかる。俺だってそう考えた。だからこそ言いたい。

「この凡人が!」

『福翁自伝』の魅力は、何よりおもしろいことである。明治時代に書かれた偉人の自伝が、どうしてこんなにおもしろいのかわからない。でも、とにかくおもしろいんだ、この本。事実は小説より奇なりだってことが実感できる。

齋藤孝さんは大学の教場で毎年これをすすめているという。学生の中には「こんなにおもしろい本をなぜもっと早く教えてくれなかった」と言って怒る者もいるらしい。

小林秀雄は寝床と読書スペースをきっちりわけていて、決して寝床に本を持ち込まなかったというが、この『福翁自伝』だけは途中でやめられなくて、持って布団に入らざるを得なかったそうだ。読了したときには、朝の鳥のさえずりが聞こえていたという。

なぜそんなにおもしろいのか。

理由はいろいろあるだろうが、そのひとつを述べるならば、文のすみずみに新しい事物に接したときの、新鮮な感動が表現されているためだろう。

たとえば、福沢ははじめて蒸気船(機帆船)に乗って太平洋を渡り、米国を見聞したひとりである(同じ船に勝海舟も乗っていた)。

そこで彼は、馬が車をひいていることにたいそう驚いた。じゅうたんの上を土足で歩くことにも腰を抜かした。シャンパンの栓を抜くと頓狂な音をたてるのにもびっくりした。街のあちこちに空き缶(金属)が捨ててあるのにも目を見張った。

そういう驚きが、文のあちこちに表現されている。日本にいても変わらない。人生とははじめて出会うものの連続であり、毎日はいつだって新鮮であるはずだが、人はやがてそれを感じ取れなくなっていく。この本は、その感動をそのまま伝えることに成功しているのだ。

時おりしも幕末・維新、まさに激動の時代である。ただ歴史的な事項を記していっただけでもドラマティックな項目が並ぶ時代、福沢は下級武士から身をおこし、日本人ではじめて数度の洋行を経験し、新国家のかたちを考えるようになる。この本には、国家の創設とはどういうものか、どういう考えのもとに、どんな人物によってつくられていったのかが、ダイナミックに述べられている。言うまでもないことだが、そんな本はそうそうない。

しかも──福沢という人、明らかにマトモじゃないのだ。絶対に常軌を逸している。成功したから剛胆とか大胆とか形容できるが、失敗していたら間違いなく異常者と呼ばれていただろう。

たとえば、語学である。福沢は当初、オランダ語を学んでいた。地方の下級武士の小せがれだった彼が、相当な苦労を経て蘭学を学びはじめたことは、読者なら誰もが知っている。しかも、彼はたいへん優秀な人で、蘭学の師範代みたいなことをやるようになっていたのだ。おいそれとやめられる立場ではない。

しかし、彼は横浜でナマの横文字に接したのを機に、蘭語を捨て去ってしまうのである。蘭語の代わりに英語を学びはじめるのだ。それだけならへーで終わる話だが、なにしろ英語の先生なんかひとりもおらず、辞書すらない時代だ。要は、英語の重要性なんかまるで認識されていないのである。当然、英語といえばなにそれと言われたにちがいない。

たとえば、錦織圭選手がテニスをやめて野球をやると言ったら、みんな止めるだろう。テニスプレイヤーとしてそこまで成長するのがどれだけ大変だったか。野球選手になろうなんて考えるなよ。テニスを続けろ。誰もがそう言うに決まっている。福沢の行動は、それとまったく変わらないのだ。

当然、周囲には止められた。学友には「あんなに苦労して蘭語を学んだじゃないか。英語を学ぶってことは、イチからそれを繰り返すってことだぞ。ムダじゃないか。蘭語にだって学ぶところはまだいくらもある」と言われている。その学友は蘭語を学び続けたそうだ。それが当然の反応だろう。

福沢はのちに「英語と蘭語は文法が似ており蘭語を学んだことはたいへん役に立った」と語っているが、そんなの「野球には足腰の強靱さが必要でテニスで鍛えた足腰はムダではなかった」と言ってるのとかわらない。しかも、これは英語を知ったからこそ言えることで、当人はゼロから学ぶつもりで英語の学習をはじめているのである。「文法が似ているからあなたが蘭語で学んだことはムダにはなりません」なんて言ってくれる人はいなかった。

このくだり、古今東西たくさんの先生が引用したにちがいない。「偉人はかくして櫂も櫓もなく大海に漕ぎ出でたのである。汝らもその気概を持つべし」そう語る題材としてこれ以上のものはそうそうないからだ。

だが、こいつは人の手本になるようなやつじゃない。当時にしても相当に型破りな感性と異常さを備えた人、狂気を宿した人だ。常識人とは、ここで「英語なんて無体なことを言うのはよしなさい」といさめる人のことを言うのである。「野球選手になろうなんて言わずテニスを続けなさい」と声をかける人。それをマトモな人と呼ぶのだ。

『福翁自伝』が偉大なのは、そういう人の半生を、それこそ俗物が教訓めいたことを引き出せるほどの一般性と、著名な文芸評論家が寝床に本を持ち込んじゃうほどのエンターテインメント性を備えて語ることができていることだ。その源泉のひとつは、福沢という人のパーソナリティ──「異様さ」と言いいかえてもいい──にあることは間違いない。

で。

読まずに死ぬのか、おまえ。

レビュアー

早稲田大学卒。書籍編集者として100冊以上の本を企画・編集(うち半分を執筆)。日本に本格的なIT教育を普及させるため、国内ではじめての小中学生向けプログラミング学習機関「TENTO」を設立。TENTO名義で『12歳からはじめるHTML5とCSS3』(ラトルズ)を、個人名義で講談社ブルーバックス『メールはなぜ届くのか』『SNSって面白いの?』を出版。「IT知識は万人が持つべき基礎素養」が持論。2013年より身体障害者になった。

レビュー

レビュー

特集

特集