腎臓は血液循環の舞台監督

腎臓1個の重さはおよそ150グラムで、握り拳(こぶし)程度の大きさしかありません。しかし、心臓から出た血液の5分の1から4分の1が腎臓に流れ込んでいます。その量は1分につき80~100ミリリットル、1日あたりでは120~150リットルにも及びます。

著者で腎臓専門医の髙取優二先生は、そんな腎臓の立ち位置をこう説明する。

血液循環の表舞台の主役が心臓だとしたら、腎臓はその舞台監督にたとえることができます。舞台において目立つのは主役ですが、全体を把握して主役だけでなく脇役もサポートし、実質的に管理・運営をしているのは監督です。腎臓も同様に、心臓をはじめ多くの臓器が本来の機能をいかんなく発揮できるように支える、縁の下の力持ちのような存在なのです。

中学理科では、「血液の中から不要なものを濾し取り、尿を作ることが腎臓の役割」と教えられています。この浄化は重要なのですが、腎臓のはたらきはそれだけではありません。それがホメオスタシス(体の恒常性)の維持です。

腎臓のはたらきや仕組み、そして日本でおよそ2000万人が患う慢性腎臓病や、腎臓の健康にまつわる正しい情報がわかりやすくまとめられた本だ。健康診断の尿検査で見慣れた項目が腎臓のどういう状態を表しているかも学べる。さらに、そもそも腎臓はなぜそんなに忙しく体液を巡らせ、浄化し続ける臓器なのかについても、生命の進化の歴史をもとに説明される(ブルーバックス的でとても面白い)。

時間の経過とともに壊れることが前提

中学理科や高校生物基礎では、心臓から送り出された血液が通るのが動脈で、心臓に戻る血液が通るのが静脈、そして動脈と静脈は細い毛細血管でつながっていると教わりました。

(中略)

このように動脈と静脈のあいだでは毛細血管を1回通過し「動脈→毛細血管→静脈」という経路になっています。

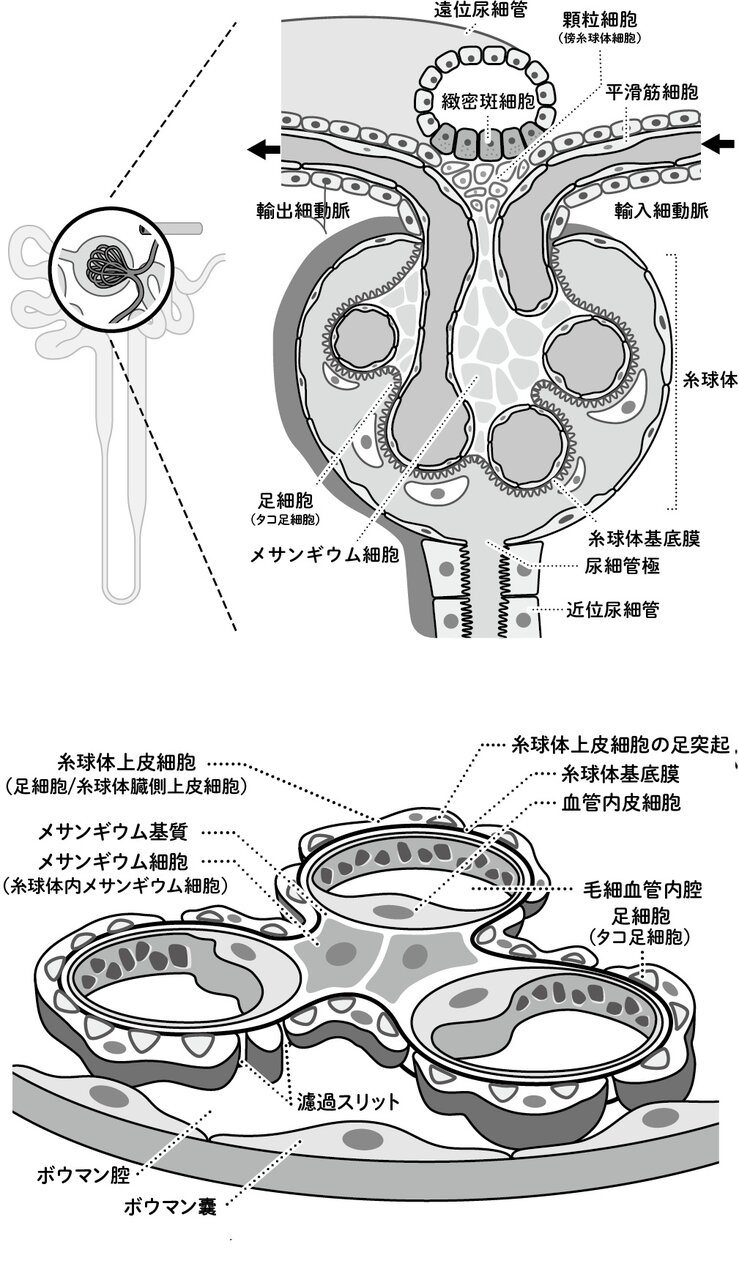

ただし、腎臓の血管は例外です。動脈と静脈のあいだで、毛細血管を2回通過するのです。

(中略)

「動脈(輸入細動脈)→毛細血管(糸球体)→動脈(輸出細動脈)→毛細血管(傍尿細管毛細血管)→静脈」という順番で血管がつながっているのです。

ちなみに、「2章 腎臓の構造と機能」で髙取先生のこんな説明にドキッとしてから3章を読むことになる。

じつは、60歳を超えると、腎臓の容積は1年で16立方センチメートルずつ減少するとされています。もともとが握り拳ほどの大きさですので、この減少の影響は大きなものだと想像できると思います。加齢によりこうした変化が起こるのは、腎臓の組織が壊れていくからです。

とはいえ、読めば読むほど気が重くなる本などではないところも、本書の大きな魅力のひとつだ。腎臓の緻密さに感心してしまうのだ。「4章 尿細管 体に必要な物質を再吸収するメカニズム」では、脳と連携して腎臓が体内の水分量をコントロールする仕組みなどが非常に楽しい。運動後に滝汗をかきながら、私の脳と腎臓がどう働いているかを想像してしまう。

そんな腎臓の緻密さの秘密を、生命の起源と進化と重ねて解説する「5章 進化からみた腎臓」は、読むとつい人に教えたくなる話の宝庫だ。淡水魚と海水魚の“尿量の差”の話が特にお気に入りだ。

人工透析に至る前の段階で、腎臓の機能を守る

たんぱく尿が出たり、腎機能の指標になる糸球体濾過量(GFR)の数値が健康な人の60%未満に低下した状態が3ヵ月以上続く場合は、慢性腎臓病と診断されます。

日本の人工透析の技術は世界一です。とはいえ、人工透析や腎移植で、生活の質は大きく低下します。治療のために時間がとられるだけでなく、肉体的・精神的にも負担がかかり、苦痛を感じている患者さんたちがたくさんいます。これまで多くの患者さんと接する中で、「人工透析に至る前の段階で、腎臓の機能を守ることが重要だ」という気持ちを強くしてきました。それは、私だけの思いではなく世界的な潮流でもあります。

「8章 慢性腎臓病の薬物療法と透析療法」は、慢性腎臓病のステージごとに、どんな治療が必要か解説されている。薬の種類と治療法の数に驚くはずだ。そして本書の前半で学んだ腎臓の舞台監督的な役割の数々を思い出す章でもある。

加齢とともに壊れることが前提の臓器ではあるものの、本書は最終章で「腎臓のアンチエイジング」にも触れている。腎臓はどんどん小さくなっていっても、私たちは100年くらい生きそうなのだから、なるべく腎臓を守りながら生活していくことは大切なはずだ。例えば高タンパクかつ低脂質でダイエットの強い味方の「ちくわ」は、中高年にとっては腎臓に負担をかける食材なのだという。とはいえ「ちくわは絶対に食べない!」なんて極端なことはせず、上手な付き合い方を髙取先生は教えてくれる。

長く健康に生きていきたい人や、腎臓に不安を感じている人に、ぜひ読んでいただきたい。腎臓の働きぶりに感心して、背中側の腰の上あたり(そのあたりに腎臓がいるらしい)に手を当ててみたくなるが、私がそうやってぼんやりしている間にも、腎臓は100ミリリットルの血液を相手に仕事をしているのだと思うと、ますます大切にしなきゃなあという気になる。

レビュー

レビュー

特集

特集