これまでの陰謀論研究は――そしておそらく今後も――心理学的な研究が牽引してきました。そのため、たとえば陰謀論を信じやすい人の心理的特徴などが熱心に論じられてきました。しかし本書では、心理学者らの研究業績に大きな恩恵を受けつつも、陰謀論が一部の特殊なパーソナリティの人々に限定された問題であるかのようには解釈せず、誰もが関わる社会的な問題であることを強調したいと考えています。

本書がこのようなアプローチをとるのは、筆者の専門が社会学だからというのが第一の単純な理由なのですが、そればかりではありません。本書の中で詳しく取り上げますが、陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚です。これらの欲望や感覚は一部特定の人間だけが持つというよりは、社会状況に応じて誰に中にも芽生えてくるものだからです。

日本でも陰謀論政党が躍進し始めた今、必要とされる1冊

著者の鳥谷昌幸氏は、1974年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科の教授を務める社会学者だ。特に近年は『シンボル化の政治学――政治コミュニケーション研究の構成主義的展開』、『陰謀論はなぜ生まれるのか――Qアノンとソーシャルメディア』など「社会学・政治学の観点からの陰謀論」という切り口で、複数の著作を残している。

本書の中で鳥谷氏は、はじめにメジャーな陰謀論「トランプ大統領候補の『奇跡の一枚』や、アメリカでトランプ大統領支持者が起こした議会襲撃事件などを取り上げつつ「陰謀論とはなにか。なぜ生まれるのか」について、さまざまな研究者による考察を踏まえて説得力のある見解を披露している。

また近年、鳥谷氏本人が陰謀論と正面から向き合うようになった結果、自身も無意識のうちに陰謀論の一角に足を踏み入れていたことに気づいたと告白。自身のそんな経験も受けて、誰もが陰謀論の影響から完全に逃れることはできないことを強調。さらに、陰謀論はときにファクトを置き去りにした「民意」として、世の中に大きな影響を与えうるものである、という視点で警鐘を鳴らしている。

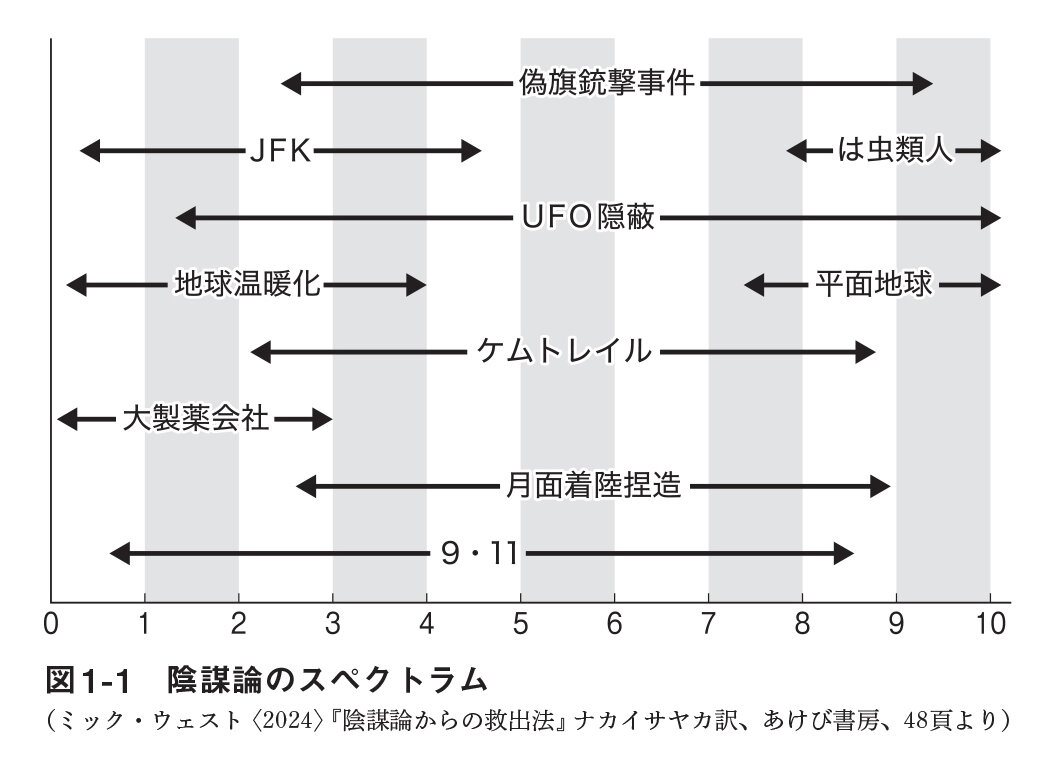

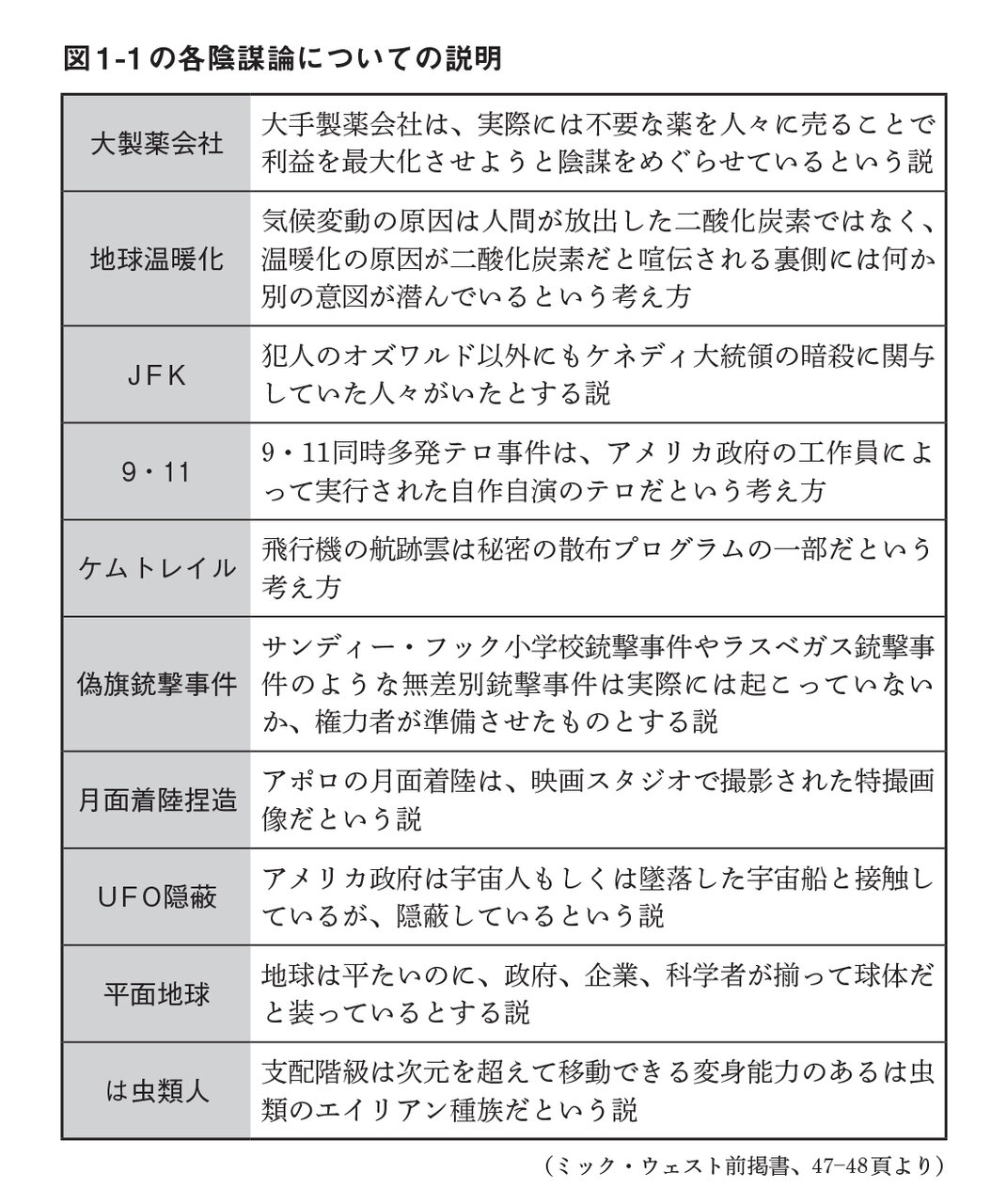

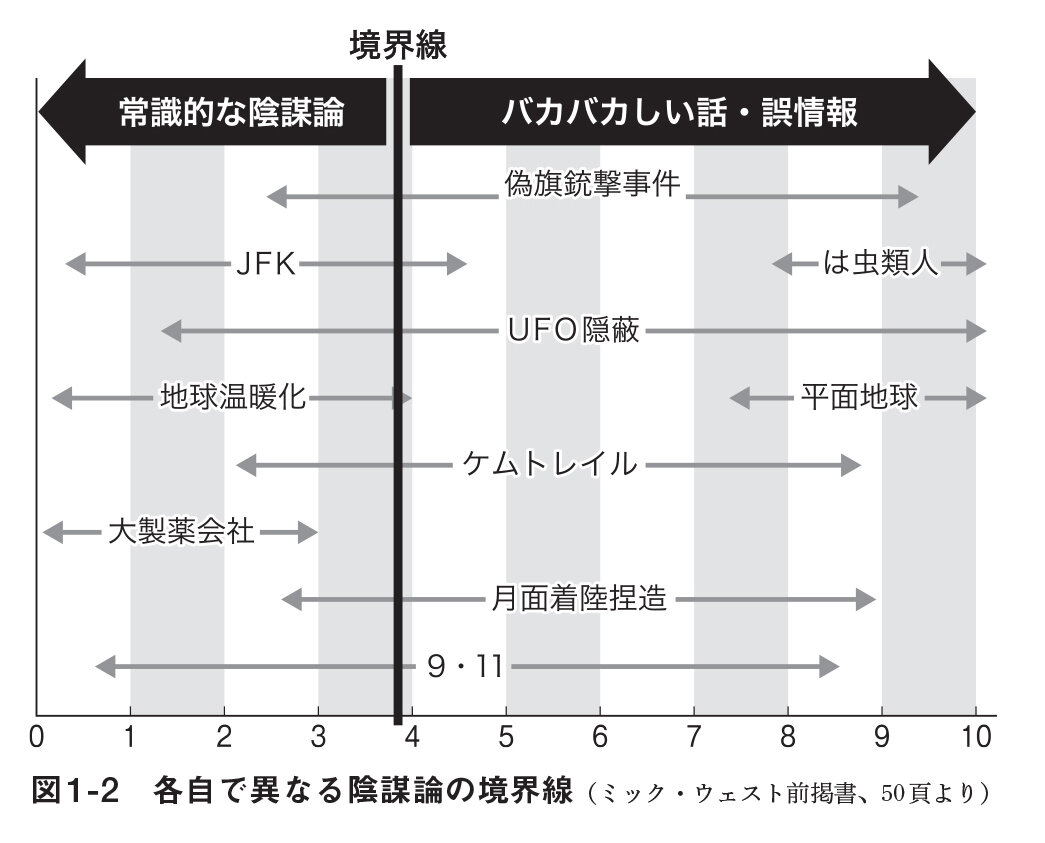

興味深かったのが、誰もが陰謀論と無関係ではいられないことが実感できる、いくつかの図表だ。

「陰謀論が民意となる」恐ろしい世の中はもう目の前に迫っている

その中では、近代から現代にかけて大いに流行し、現代の「ディープステート」陰謀論にもつながる「秘密結社としてのフリーメイソン」陰謀論や、ドナルド・トランプ大統領が今まさに展開している「陰謀論政治」、過去のナチスドイツの「反ユダヤ主義的陰謀論」など、世界中で知られている大規模な陰謀論の多くが紹介されている。

その上で、かつては意見の対立を奇貨として議論の末の妥協点・着地点を生み出すためのシステムであり、もっともすぐれた政権交代可能な民主主義システムであったはずのアメリカの2大政党制による政党政治が、いかにして「世界に分断を生み出すシステム」へと変質していったかも語られていた。

その裏に存在するのは、議会、司法、メディアという民主政治の中核的制度に対する国民の信頼の著しい低下、政治的な分極化と党派対立の悪化、偽情報の氾濫など。まさに日本の政治状況も、現在進行形でほぼ同じ道をたどっているように見える。

日本でのその状況を象徴する一例として挙げられていたのが、昨年から起きている「財務省解体デモ」だ。

おそらく日本も事情は同じで、陰謀論が政治の中に入り込んでくる場合、つかみどころのない主張になる傾向が強いのではないかと思われます。たとえば、二〇二五年の春に話題になった「財務省解体」を叫ぶデモはその好例でしょう(本書執筆中の五月連休中にもデモは継続中)。この話題を耳にした大半の人は困惑したのではないでしょうか。おそらく、「なぜ財務省なのか」「なぜ今なのか」を直ちに理解できた人はほとんどいなかったはずです。いろいろな記事を読んで、何となく分かったような、分からないような、来年にはもう違う標的に移動しているような印象さえ覚えます。現実から遊離した陰謀論の主張が、政党などの組織で武器化されないまま表に出てくる場合、このようなつかみどころのないものになることは避けられません。

ただし、「財務省」であろうと「自民党」であろうと、今の日本の政治をダメにしている「諸悪の根源」のような連中がいるのだという強い怒りを持っている人たちの一定数が表に出て行動し始めていることそのものは軽視できない問題です。

伊藤の指摘を筆者なりに言い換えると「陰謀論の主張が間違っている点は厳しく批判しつつも、陰謀論的なデモを生み出している参加者たちの剥奪感を放置しておくべきではないということになります。その根っこにあるものをどう考えるかは、メディアや政治に関わる人たちが個別に受け止めていけばいいと思いますが、失笑して無視するという態度はもはや問題状況を悪化させるばかりです。

正直、私自身としては、科学にも事実にも立脚していない「ぼくがかんがえたさいきょうのせいさく」をひたすら吠えていた(就任後もひたすら吠えている)トランプが二度目の当選を果たした時点で「何が起きているんだ」と呆然とした。一歩間違えたらニヒリズムの谷、冷笑主義へと落ちていきかねない絶望感だった。

しかし、本書でも指摘されていた通り、冷笑主義やニヒリズムは既存の常識やモラルに対して深い懐疑を生みだす「化け物」であり、それは多種多様な陰謀論をむさぼりながら肥大化していくことが運命づけられている姿勢である。世の中に今以上の分断や対立が生みだされないことを祈っている自分としては、今しばらく踏みとどまってみたい、と改めて思わされる1冊だった。

レビュー

レビュー

特集

特集