感動させてくれるなら、高価でも構わない

これから先、また「行く?」と誘われたら二つ返事で行くと思う。たとえチケット代がグングン値上がりしようとも、他では得られない体験だからだ。その値打ちがある。

反対に、もしも代わり映えのしない、さして面白くもない体験なら、無料でも行かない予感がする。そんな体験に自分の時間を使いたくない。つまり値札の数字は二の次なのだ。

感動を求める人々に対し、記憶に残る価値あるものを提供するのが「価値提供」ビジネスです。価値提供において消費者は、自らが「価値がある」と感じるものに対して、きちんと対価を払うものです。

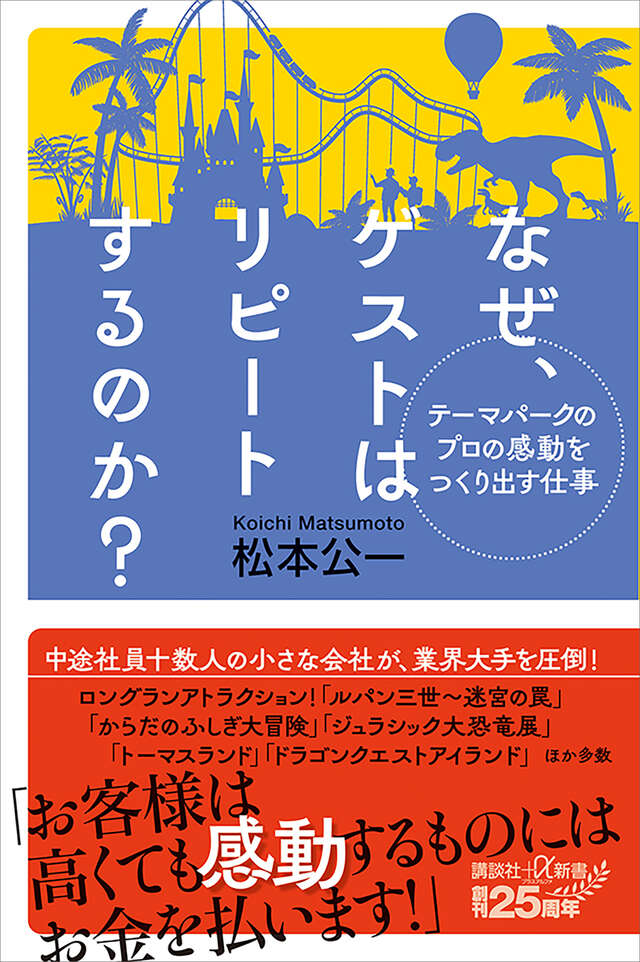

著者は、日本各地でテーマパーク開発を手がけ、『ルパン三世~迷宮の罠~』や『からだのふしぎ大冒険』といった大ヒットアトラクションを生み出してきたドリームスタジオの創設者である松本公一氏。

全国区の人気アトラクションを手掛けているのだから、さぞや大きな会社なのだろうと思いきや、社員数は10人前後の少数精鋭企業。アメリカのエンターテインメント業界のレジェンドから学んだ思考法や企画力を武器に『驚き』を生み出してきた。

松本氏はエンターテインメント業界のキーワードは「感動」だと繰り返し述べる。

テーマパークなどのエンターテインメント業界は、人に「感動」を提供する「価値提供ビジネス」です。そして感動とは、「驚きなど、受け手の想像を超える『引き金』を体験することで、心が強く動かされ、脳に記憶されていくこと」だと、私は考えています。(中略)驚きという引き金によって感動を得られたとき、人はそれに大きな価値を感じ、心に深く刻んでいくのです。

「見ているか見ていないかは天と地ほども違う」

クリエイターと言われる人たちは、あらゆるパークに行きすべてを見ているのではないか? と思うくらい、さまざまな経験を積んでいろんなことをよく知っています。彼らにとって「見ること、体験すること」は、発想を進めるうえで必須要件なのです。

「見ているか見ていないかは、天と地ほど違う。見ていなければ人を説得できない」と彼は私に言いました。(中略)彼の言うとおり、見ていることは自分に自信を与え、相手を説得するときの決め手となりました。

「見ることは、見ていないを常に上回る」と確信したのです。

本書では、松本氏が手がけたアトラクションがどのようにして作られてきたかがリアルに語られる。クライアントへのプレゼン、そしてライセンサーとの交渉。そう、テーマパークのアトラクションにはアニメやマンガのキャラクターが登場することも多い。

キャラクターの権利を持つライセンサーは、キャラクターに対する愛着と思い入れ、こだわりが強いのは当然です。そこで悩ましいのは、マニアックな方向に行きがちなことです。(中略)アトラクションづくりでは多くのゲストにウケるよう「一般化」することも必要なのです。そうして出すこちらの意見は、思い入れの強いライセンサー側からすると「それはちょっと違う」と反発されてしまうことになります。

なぜスパリゾートハワイアンズやハウステンボスは人気なのか

例えば福島県いわき市スパリゾートハワイアンズの成功の要因について、松本氏は次の3つを指摘する。

(1)地場に密着した施設に育てた、地道な営業努力とアイデア。

(2)ハワイというテーマの付加価値の具体化。

(3)ゲストが終日楽しめる背景にあるサービス精神。

そして経営破綻から大復活を遂げたハウステンボスについても、経営者の目線とゲストの目線を行き来しながらその戦略を紹介する。経営立て直しにあたり、まずは値下げ施策を行ったが、まさかの効果なし。そこから大きく方針転換をし、追加投資と入場料アップを行った。すると「集客は格段に増加」したのだという。松本氏は次のように解説する。

なぜゲストは、どんどん値上げしても増えていったのでしょうか。

テーマパークに楽しい時間と感動を求めるゲストは、価格ではなく、まず「自分がテーマパークに求めること=感動という価値」が達成できるかどうかを見極めて行動するからです。こうした「価値提供」を求めるゲストに対しては、生活必需品などにおけるコスパ重視の消費行動を踏まえた価格戦略は、まったく通用しません。

「ゲストの声に耳を傾けよ」とよく言われますが、正しくは「不満を持つゲストの本音を、目と耳を使って知るべき」なのです。

テーマパークを舞台にした本ではあるが、あらゆる仕事や人の心を動かすことに通じる知恵がつまっている。実践的で、とても楽しい本だ。ぜひ多くの方に読んでいただきたい。

レビュー

レビュー

特集

特集