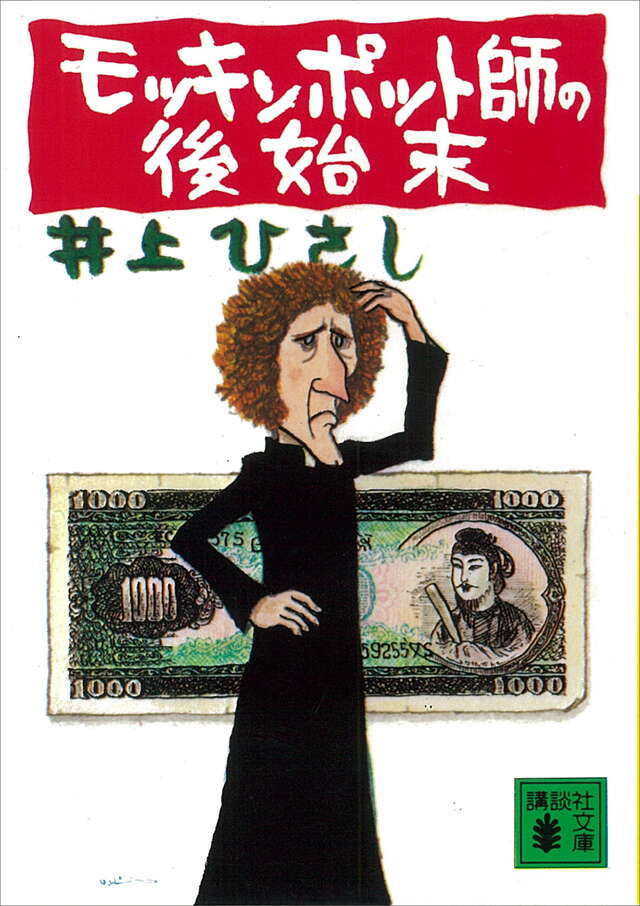

戦後間もない東京のとあるカソリック教会の寮に仙台の孤児院からひとりの青年が到着します。青年(小松くん)はその寮で土田くんと日野くんという青年と親しくなり東京での生活を始めることになりました。物語はここから始まります。

この三人組はいずれも貧乏学生。寮費を払うどころかその日の食べるものにもことかく生活でした。「わたし(小松)」は持ち前の悪知恵と度胸、場当たり精神でさまざまバイトを思いつきます。二人の相棒(?)とともに少しでも多くのバイト代、少しでも楽なバイトの仕方はないかと思案に思案を重ね、他の寮生も巻き込みバイトに入れあげます。そのバイトの種類たるや草野球の臨時メンバー、ストリップ小屋の雑用、捨ててあったパンの耳を利用したパン粉の製造(?)販売、臨時の風呂屋、さらには大衆演芸の舞台出演にいたるまでなんでもござれでした。時には会社まがいの組織や架空の援助会をでっち上げてでもバイトを効率的に、自分に都合よくすすめようとたくらむのですが、これがひとつもうまくいったためしがありません。欲を出し過ぎるのか、若さの本能か、つまるところは失敗の連続です。

この三人組の失敗の尻ぬぐいをさせられるのがモッキンポット師。彼は「頭の脳天から出るような甲高な声で、思いもよらぬ流暢(りゅうちょう)な、しかし、やや下卑た関西弁」を使うカソリックの神父で、彼らの失敗(悪事)に苦り切りながらも見捨てることはできません。

「生きるための嘘や。天に在(ま)します御方も見て見ぬ振り、見逃してくださると思いますけどな」

見るに見かねたのでしょう、師はこんな言葉をつぶやくこともあったのです。そこまでの善意を見せてくれるなら心入れ替えて……といきたいところですが三人の食い意地、生きる意地(?)はそんなことでは止まりません。師の助力をバネにしてさらに大きなものを求めて奮闘するのですが……。

三人のある意味ではたくましさと、それをなんとか包みこもうとするモッキンポット師とのドタバタ騒動は思わぬところで終焉をむかえてしまいます。それは三人の旅一座のバイトでの出来事でした。あろうことか三人を心配して様子を見に来ただけのモッキンポット師までも舞台に立つことになったのです。とはいっても敬虔な神父、芸など持ってません。自分の得意なことをするといった師が舞台で行ったのは……なんと〝説教〟でした。

ところがこれに感激した女性のお客がいたのです。そして舞台を終えた師を待っていたのは当の女性。女性に誘われるまま暗闇に消えていくモッキンポット師……。しばらく後に戻ってきたモッキンポット師に「今の若い女となにか起りませんでしたか?」とからかうように声をかけた三人組。それに対してモッキンポット師が素晴らしい一言を告げるのです。

──神父はしばらくぼくらを睨みつけていたが、やがて彼は肩をすくめ、淋しそうにいった。

「自分の物差しを絶対と思い込み、それでもって他人の行いを、押し計ろうとするのは傲慢なことでっせ。ほな、おやすみ」

ぼくらは大いに恥入って、神父を見送った。──(本書「モッキンポット師の三度笠」より)

どんなことがあっても三人を見捨てない師の言葉は彼らの心に痛烈に響きました。何気ない一言に思えますが、この小説世界の中でこれほどふさわしい言葉はありません。言葉にこだわり、創作を続けた井上さんの真骨頂が出ているところです。

このモッキンポット師を井上さんは「私のヒーロー」と呼んでいます。

──現代は、人間ひとりひとりがヒーローである時代だ。今の時代では、誰もかれもがひとり残らず楽天的英雄なのである。というより、英雄的な楽天家ででもなければ生きては行けぬ、といった方がよいかもしれない。──(本書「あとがきにかえて──」より)

井上さんはこの上で自問自答します、「英雄は英雄譚を好むだろうか」と。答えは〝否〟でした。「自分が英雄であることを改めて確認するために、英雄などとは程遠いどうにもならないドジで間抜けな連中の行状を知りたがるのではないだろうか」と。

ひとりひとりが「英雄」の時代には「英雄譚」はいらない。それゆえ井上さんの主人公たちは「みな例外なく、ドジ、イモ、サバ、三流、間抜け、莫迦(ばか)もの」になっているのです。

ここにはもうひとつの思いが含まれています。

──疲れた日本人の危機をいったい誰が救済するというのか、それは皆目わからぬが、そいつはたぶん独裁者としてあらわれるはずだ。その英雄的独裁者のあらわれる時をすこしでも先へのばすためにも、私はドジで間抜けな主人公たちが、疲れた人たちの疲労をやわらげるのに、ほんのすこしでも役に立てば、これこそ作者冥利につきる。──(本書「あとがきにかえて──」より)

これは作中人物にもいえることですが、人は疲れ、めげると「英雄的独裁者」の存在を許すことになりかねないのです。モッキンポット師はヒーローであっても決して「英雄的独裁者」ではありません。同じヒーローでもある三人組に翻弄されることはあっても、三人をコントロールしようとはしていません。それこそが「ヒーロー」のあり方なのです。

人びとの間で笑いの途切れた時、人びとがなにかに疲れた時、その隙間を狙って「英雄的独裁者」があらわれてきます。そのような事態が起きないように願いながら井上さんは〝笑い〟を追求していたのだと思います。この井上さんの姿勢はこの小説の中にも生きています。それがこの小説の笑いの中に、ある深みというものを読むものに感じさせているように思えます。

もうひとつ、この小説の中には現代日本の原風景というものが感じられます。むしろ消えかかっているから幻風景とでもいうべきなのでしょうが。

レビュアー

編集者とデザイナーによる書籍レビュー・ユニット。

note

https://note.mu/nonakayukihiro

レビュー

レビュー

特集

特集