階級構造は、いつの時代のどの社会にも存在している。それは目には見えないが、人々の行動を制約し、人々の生活を枠づけている。その意味で階級構造は、人生の不可視の舞台装置だといっていい。

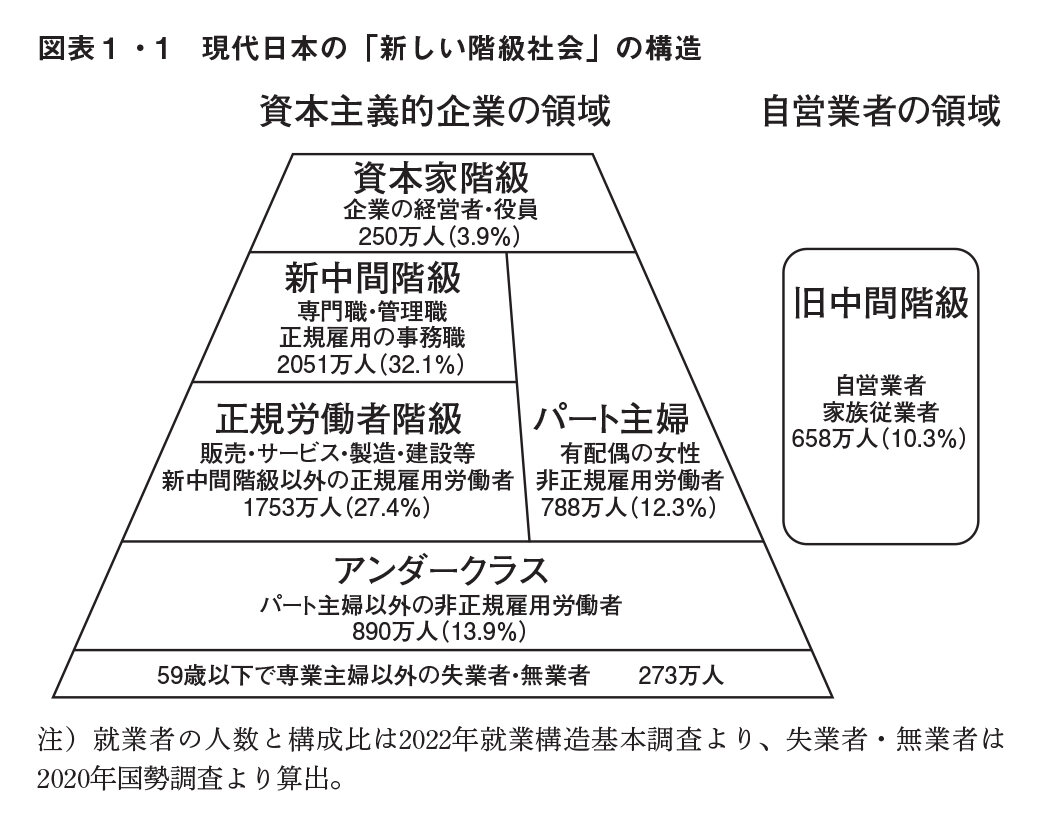

まず、著者が本書序盤で示す「新しい階級社会」の図式が、以下のピラミッドだ。

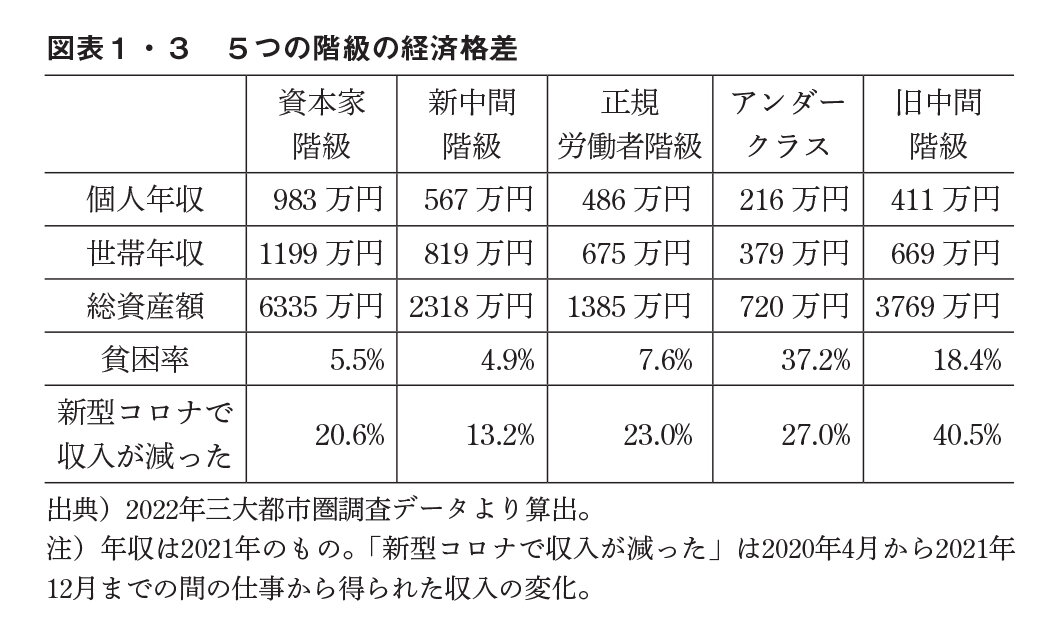

下記の「5つの階級の経済格差」を示した図表も、この階級社会の構図と、自身をとりまく現実(家族や周囲の状況を含む)とをリンクさせる手助けになるはずだ。

下記の引用は、資本家階級とアンダークラスの間にある隔たりを知るうえでは重要な指摘だ。これはあくまで社会構造について語ったもので、個人の「生産性」や「自由意志」などをめぐる議論とはまた別の話になるが、ひとつの残酷で冷徹な現実であることは間違いない。

労働者階級は資本主義社会の下層階級だとはいえ、提供する労働力の価値に見合うだけの賃金、つまり長期にわたって生存し、労働し続けるために必要な賃金を保障される必要がある。さらにその賃金は、子どもを産み育てて、次世代の労働者階級を再生産するのに十分なものでなければならない。そうでなければ資本主義社会は次世代の労働者階級を確保することができず、存続の危機に立たされるからである。

(中略)

しかし現代のアンダークラスは、こうした十分な賃金を得ていない。どうやら現代の資本家階級は、先に示唆したように、自分が儲かりさえすればいいのであって、資本主義の長期的存続など知ったことではない。だから子育ての分なんか負担したくない、と考えるようになったようだ。

アンダークラスの出現、そして拡大は、社会に何をもたらすだろうか。ひとことでいえば、社会の持続可能性が大きく低下する。あえていえば、社会は存続不可能なものとなる。正規労働者階級は搾取される階級であるとはいえ、その賃金には子どもを産み育てて次世代の労働力を再生産する費用が含まれている。しかしアンダークラスの賃金には、次世代の労働力を再生産するための費用が含まれていない。だからアンダークラスは子孫を残さない。再生産不可能な階級、それがアンダークラスである。

それでは再生産不可能なアンダークラスは、新たな担い手を得ることができずに縮小していくのか。そんなことはない。(中略)だから、他の階級の人々が生み育てた子どもたちが、アンダークラスに転落する。

また、本書では男女の性差が生み出す格差についても明らかにされる。現実に男女間の収入差があるのはデータで見ても明らかで、その不正性・不平等性の起源にあるのは「家父長制」であることは、フェミニズムの視点から研究・証明されてきた。家父長制は資本主義社会の成り立ちとも分かちがたく結びついており、つまり世の男性労働者の多くも長年「同じ支配」に置かれてきたのだということを、我々は再認識する必要があるのではないかと思わせる(つまり本来は共感し、共闘すべきものなのだ)。

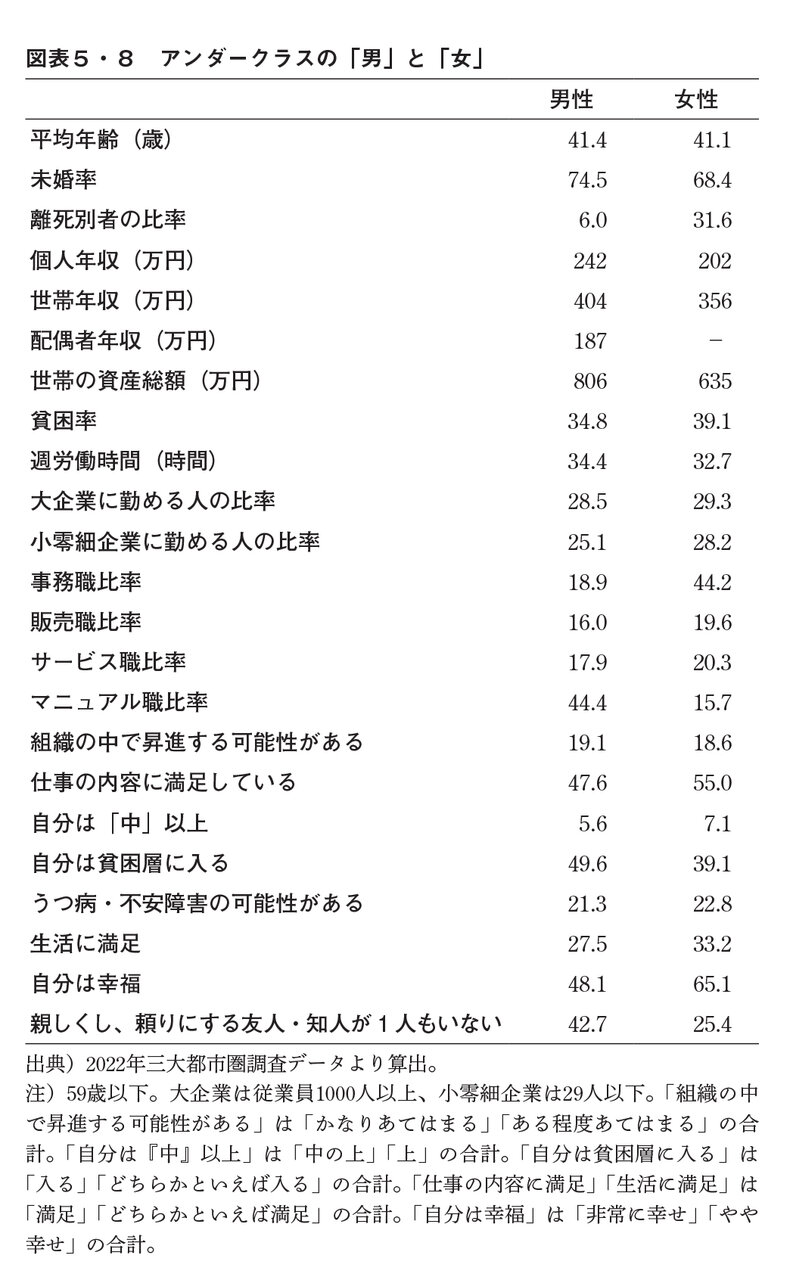

アンダークラスにも女性労働者が占める割合は大きい。コロナ禍で職を失い、ホームレス生活を余儀なくされる都内在住の女性を描いた映画『夜明けまでバス停で』(2022年)を想起させる記述もある。下の図表「アンダークラスの『男』と『女』」からは、年収や職種、生活の満足度など、そこかしこに見逃せない差異が散見される。男女の精神性、社交性の違いが現れているような箇所の数値(「自分は幸福」「頼りにする友人・知人が1人もいない」など)も興味深い。

しかし「感染の疑い」に目をやると、様相がやや異なってくる。この比率が高いのは、アンダークラス(二.四九%)と旧中間階級(二.三〇%)である。このため「感染」「感染の疑い」を合計すると、アンダークラスは六.一五%、旧中間階級は五.三六%となり、新中間階級(五.三九%)や正規労働者階級(七.〇四%)と比べて低いとはいえなくなる。

なぜか。アンダークラスは感染が判明すると出勤できなくなり、収入減を絶たれてしまう可能性が高い。同様に旧中間階級は、感染が判明すると休業を余儀なくされ、やはり収入減を絶たれてしまう可能性が高い。いくつかの救済措置があったとはいえ、すぐに、また確実に補償されるわけではなく、不安は大きかっただろう。このためかなりの数のアンダークラスと旧中間階級が、感染が疑われるにもかかわらず仕事を続けたのではないか。このことが新型コロナ感染拡大の一因になった可能性がある。

下記の引用はその一部分にすぎないが、いまや多くの場面で政治的発言が濁されるこの国において、これだけハッキリ明文化してくれると清々(すがすが)しい。

現代日本で格差や貧困が広がっているとは考えず、貧しくなるのも豊かになるのも自己責任だと考え、格差を縮小するための所得再分配に反対する人々は、自民党を支持する傾向がある。これに対して格差と貧困が広がっており、貧困は自己責任ではなく、努力したからと言って豊かになれるとは限らないと考え、所得再分配を支持する人々は、野党を支持する傾向がある。

(中略)

格差が拡大を続けてきたこの四〇年間の多くで政権を担い、格差拡大を放置し、時には格差拡大を助長する政策をとってきた自民党は、格差拡大を問題とは考えず、自己責任論を支持し、所得再分配に否定的な人々から支持を集めている。これらの人々の自民党支持率は二割を大きく超え、場合によっては三割近くに達している。

レビュー

レビュー

特集

特集