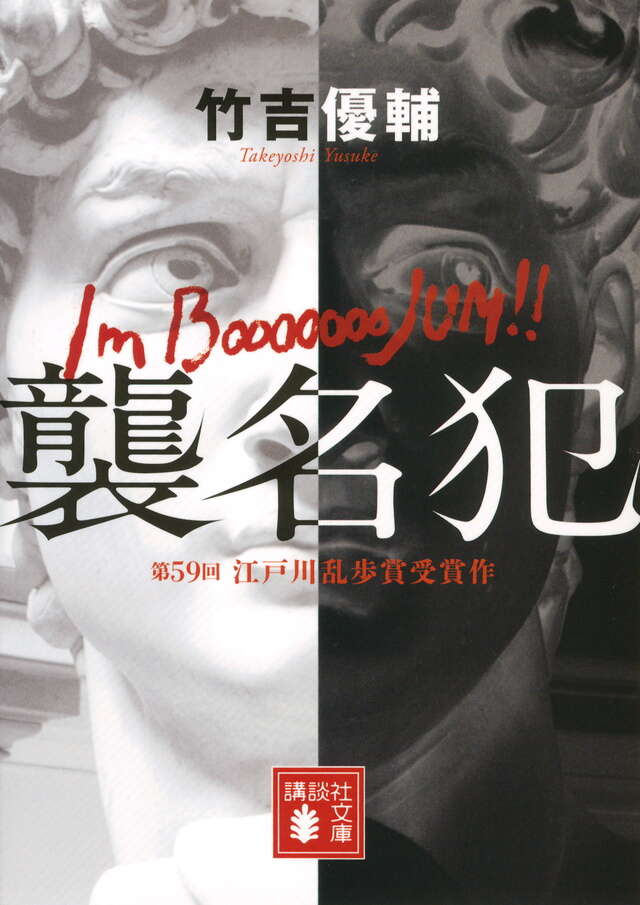

最近、文庫化されたばかりの第59回江戸川乱歩賞受賞作品のレビューです。

物語は、地方都市で発生した連続殺人事件の犯人「ブージャム」こと新田秀哉(しゅうや)の死刑執行当日のシーンから始まります。

ブージャムとは、『不思議の国のアリス』で有名なルイス・キャロルの詩編『スナーク狩り』に登場する怪物のこと。見つけた者を「消滅」させてしまう恐ろしい生き物であり、連続殺人事件が当初、被害者の「失踪」という形で始まったことから、犯人を空想上の怪物にたとえたわけです。

しかし失踪していた被害者が死体となって発見されたあとも、事件の象徴であったブージャムの名は残り続けます。そのブージャム――新田の犯した殺人は“普通の連続殺人”ではなかった。顎や耳、腕が潰されている猟奇殺人であり、その猟奇性にこそ実は殺人の動機が隠されているのですが、新田は公的に真相を語ることなく死刑執行によってこの世を去ってしまいます。数多くの謎を残し、物憂げそうに見える美青年でもあった新田には、本人の意思とはまったく関係なく熱狂的な信奉者も生まれ、それが十四年後の“第二のブージャム”による新たな猟奇殺人へと繋がっていくのです。

推理小説としての本作は、大まかに言えば緻密な構成と大胆な伏線、意外な動機という三点セットの良質なミステリです。けれども個人的に思う本作の魅力、リーダビリティーの正体は、登場人物たちの濃密な心理描写でした。

義母のもとで“兄の代わり”として生きてきた特殊な過去を持つ主人公・南條仁(じん)。その仁とかつて親しい仲だった警察官の三上律子(りつこ)。仁の友人で、気障ったらしく捻くれた性格の小説家・霜野(しもの)など、その他、個性的な人物たちの群像劇としての側面を併せ持つ本作だけに、作者の人間を描こうとする筆致には力が入っています。ともすると、登場人物たちの内面や過去を執拗に掘り下げようとするその筆致が、本作の場合は作中のリアリティとして効果的に機能しているのです。

そうしなければ、おそらく『襲名犯』という作品は成立しえなかった。

ネタばらしになるので詳しくは言及しませんが、先述した「意外な動機」というものは概して荒唐無稽になりがちで本作も例外ではありません。文庫本の解説でも宇田川拓也氏が「新人作家が扱うには極めて難易度が高く、長いキャリアと充分な実力を持つ作家であっても、この動機に強い説得力を持たせるのは容易なことではないだろう」と書いています。

そう、むしろだからこそ、第一のブージャム(新田)と第二のブージャム(襲名犯)の動機に説得力を持たせるために、著者は、その動機を持つに至る人間ドラマとそこでの心理描写を丹念に描いたのでしょう。本書を読んでいて、やや書きすぎている(もっと文章を削除できる)と何度も思ったものです。ところが、読後の感想は幾分異なっていて、本作の大きな謎のひとつである犯人の「殺人哲学」を支えるためには、過剰なまでの描写が必要だったのだ、というものでした。たぶんそこまで書き込んでやっと「常識外の動機」――ブージャムの言う“形”とバランスが取れるのでしょう。

とりわけ、第二のブージャムである襲名犯の歪(いびつ)で偏った物の考え方には、ある種の人間が持つ驕慢さ、独善的で排他的な思考など負の側面がたっぷりと凝縮されていて、忌憚のない意見を述べるならとても安っぽい印象なのですが、襲名犯自身がその安っぽさにほとんど気づいていないところに生々しいリアリティがあり、第二のブージャムの殺人哲学に現実味を与えているのです。個人的にはそこが面白かったし、著者の心理描写の上手さなのだと思わされました。

また、著者の竹吉優輔(たけよし・ゆうすけ)さんは図書館の司書だそうで(いまもそうなのかな?)、司書でなければ書けない図書館“裏”情報が作中に頻出しています。それが本作のリアリティを補強し、ああ司書さんってこんな仕事をしているのか、図書館ってそういうシステムなんだ、といった「知る喜び」が文章を読ませ、謎解きの重要な伏線にもなっています。

文庫本で400ページを超える本書ですが、メインの殺人事件や人間描写だけでなく随所にそのような読ませる工夫が凝らされているため、よほど趣味に合わない場合を除いて、ラストまで退屈することはありません。ぐいぐいページをめくれるはず。加えて、遺体の一部が損壊しているという凄惨な連続殺人事件を扱いながら、読後感が決して悪くないのも『襲名犯』の長所。エンタメとしてハイスコアな作品であり、読書の秋にお薦めしたい一冊です。

レビュアー

小説家志望の1983年夏生まれ。2014年にレッドコメットのユーザー名で、美貌の女性監督がJ1の名門クラブを指揮するサッカー小説『東京三鷹ユナイテッド』を講談社のコミュニティサイトに掲載。愛するクラブはマンチェスター・ユナイテッド。書評も書きます。

レビュー

レビュー

特集

特集