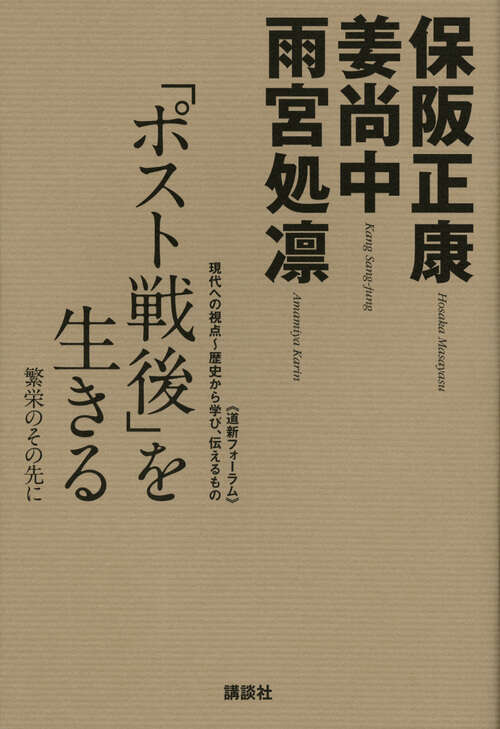

歴史家・保坂正康さん、社会学者・姜尚中さんそして作家・雨宮処凜さんを迎えての、2013年11月14日に開催された道新フォーラム「現代への視点~歴史から学び、伝えるもの」(同フォーラムは2009年から毎年開催されています)の内容を収録したものです。

毎年といってもいいくらい問題になる首相・閣僚の靖国参拝問題について、日本側が靖国とアーリントン墓地を同一視していることの「無神経とも言える歴史観」を静かに正す保坂さん、彼はアメリカのメディアの声としてこんな気になることも言っています。

「安倍さんの言動には、むしろ共和党の保守派が激昂しているんです」

意外とも思えるこのようなことがなぜ起きたのでしょうか。

「共和党保守派と自民党とは相性がいいようというのが通り相場です。それがどうして……? 共和党保守派とは典型的なアメリカ至上主義者です。彼らからすれば、第二次世界大戦はアメリカが民主主義を守るために多くの犠牲者を出して戦った正義の戦争です」

その人たちを追悼するアーリントン墓地は太平洋戦争の戦争犯罪人(たとえそれが戦勝国から指定されたものであっても)を祀っている靖国と同一視することは彼らには決して許されないことなのです。

保坂さんによれば、小泉元首相が靖国を参拝した際でも「日本は東京裁判を受諾している」という姿勢は崩さなかったといいます。

「少なくとも昭和史においては、「戦争は政治の失敗の結果である」と言わねばなりません」(保坂さん)

戦後レジューム云々の前にまずは虚心坦懐に間違えた政治はなぜ行われてしまったのか(石橋湛山さんはそれを金解禁から始まったと言っていましたが)、それを正すことはできなかったのかを考えてみる必要があると思います。尊い命を捧げた日本人の戦死者は戦闘によって、あるいは戦闘態勢の不備(補給等の不備)によって死にいたったのですが、彼らを死に強いたのは政治が原因であるということもまた確かだと思います。教訓はいつも過去の中にあります。それをどのように取り出して生かせる、かつての隘路に入り込まないようにするにはどのようにすればいいか、それが私たちの考えなければならないことだと思います。

では、その私たちはどのような現在にいるのでしょうか。雨宮さんは

「いま、社会のそこが抜けているとしか言えないような状況が進行しています。そうするとまともにものを考えられなくなっていく。ほんとうに厳しい状況の人って、ものなんか考えられない」

こうハッキリと剔抉しています。そこには「自己責任」という耳障りのいい罠があったのです。

「為政者が「自己責任」と説いて、社会の弱者もつい「そうです」って言ってしまえば、問題はなにもなかったことにできるような空気がある。政治サイドが「自己責任」という言葉をもちだすときは、特定の意図がある場合が多い。「自己責任」にしてしまえば、政治は責められずにすむし、一円もおカネをかけなくていい」

このような事態になっていることに当事者すらも気がつかない……。

「当事者は当事者で、派遣の世界、非正規雇用にしか働いたことがない人がたくさんいます。自分の働かせかたがおかしいとの視点ももちにくいし、親世代から見ると、「なんでこいつはいつまでも正社員にならないんだ、ダラダラして情けない」みたいな子どもへの怒りになってしまって、個人の問題にすりかわってしまうんです。じつはそうではなくて社会の問題なのに。世代間の断絶、立場による認識のズレ、これが「貧困は社会の問題である」との共通理解ができるのを妨げてきたおおきな原因かなと思います」(雨宮さん)

「立場による認識のズレ」は病膏肓に入るほどになってはいないでしょうか。たとえば、強いものを伸ばして、それをいわば牽引車とするというような発想も、世代というより社会層の断絶や立場による認識のズレがその中には潜んでいないでしょうか。(政治家の家業・世襲化はよほどの政治家、選挙民ともに自覚を持たないと「立場による認識のズレ」を広げこそすれ縮めることにはならないようにも思います)

将来を担う学生の間での断絶も大きくなっているようです。ここでも富裕層と貧困層の格差は広がっていくばかりのようです。十九歳の大学生の返済する奨学金が八百万円に達していることにふれて雨宮さんは

「奨学金への需要が増大(略)そこで、支給額を大幅に引き上げるかわりに有利子の制度が導入されました。一九九九年のことです。それまで無利子が中心だった奨学金制度がここで大きく変質した。ビジネスになっちゃったんです」

ごく一部の人をのぞいて息苦しい社会はまだその出口を見つけてはいないのではないでしょうか。現状肯定的に思える風潮の中に

「なにか社会の大きな変化が起きており、それが非常に大きな不安をかきたてている。漠とした不安の感覚を持っている人も少なくないのではないか」

という姜尚中さんの思い、そして保坂さんの

「戦後民主主義は二つの病抱えているとみるべきだ。ひとつは市民的権利に慣れてきてこの重要性について鈍感になっている。(略)もうひとつは、技術文明がつくりだしているインターネット社会で人間相互の連帯や協調が薄れてきて、戦後民主主義の理念そのものが空洞化していることだ(略)もうひとつ付け加えておけば、「市場に任せる」という経済社会の優勝劣敗の論理は、多くの敗北者を生み」出しているのも確かだと思います。

姜尚中さんのいう「ポスト戦後」をどのように生きていくべきか、それは私たちひとりひとりが考えなければならない課題なのだと思います。そのためにも歴史を何かの物語化するだけではなく教訓化しなければならないのではないかと思わせた一冊でした。(フォーラム後の日本の変化、安倍首相の発言の訂正も含めて注解を加えた丁寧な本だとも思いました)

レビュアー

編集者とデザイナーによる覆面書籍レビュー・ユニット。日々喫茶店で珈琲啜りながら、読んだ本の話をしています。

レビュー

レビュー

特集

特集