漫画における新たな恐怖表現の模索について

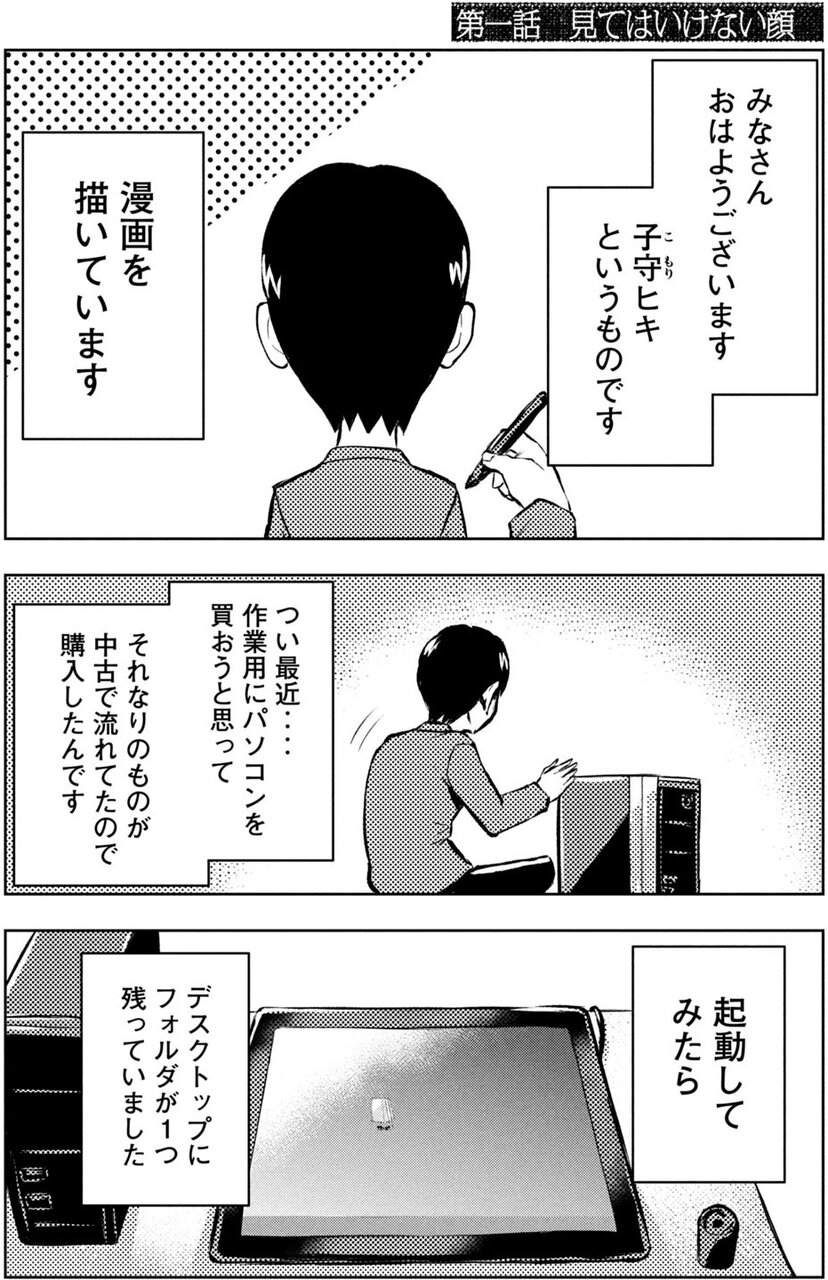

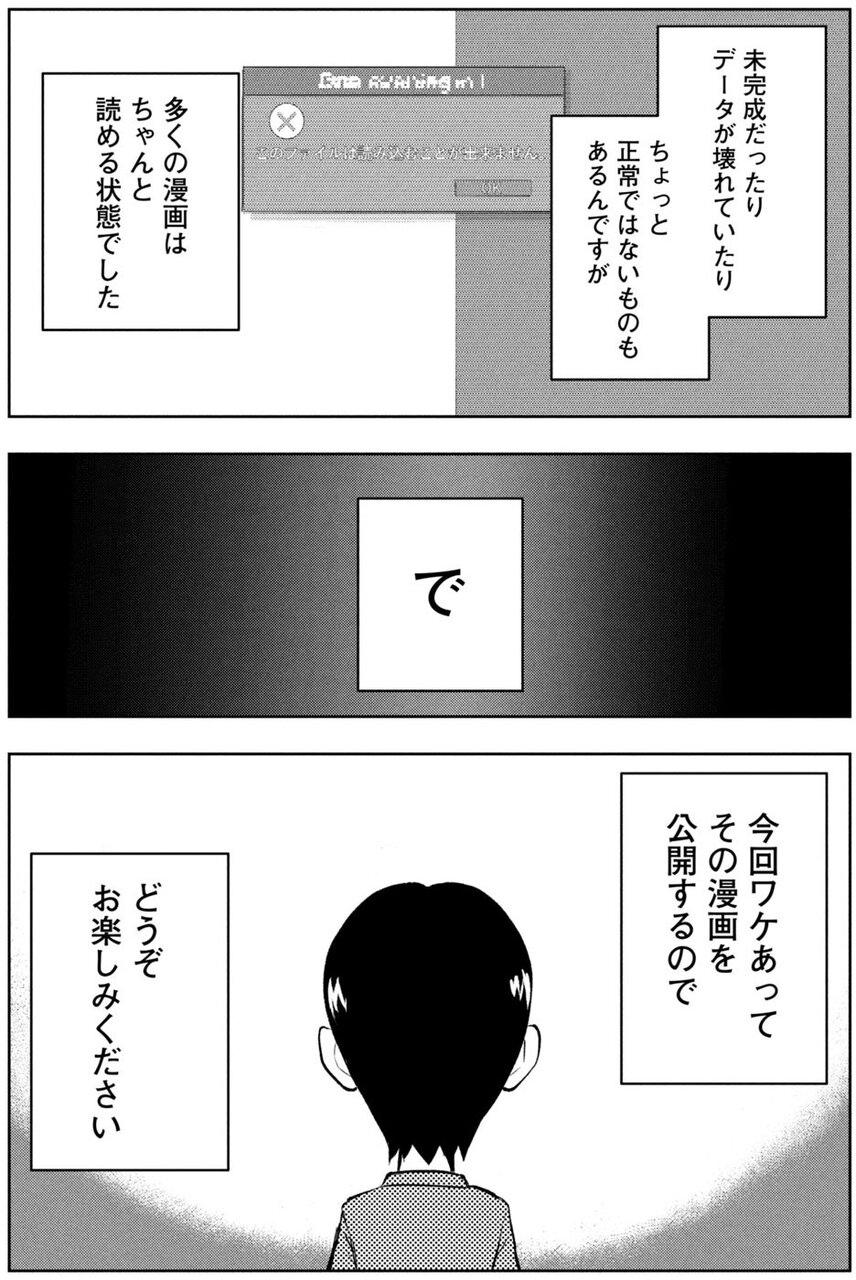

本作『誰かが描いた漫画』の仕立てはこうである。

先程の仕立てで提示されているとおり、この『誰かが描いた漫画』はモキュメンタリージャンルに属する作品である。モキュメンタリーとは、フィクション(虚構の物語)を、事実を伝えるドキュメンタリーとして見せる手法を使った作品群のことである。そのモキュメンタリージャンルのなかでも、『誰かが描いた漫画』はファウンド・フッテージものと呼ばれるものである。映画『食人族』から『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』まで、ホラーと親和性の高い仕立てなのだが、大事なのは「〈誰かが撮影した映像〉を、〈撮影者とは無関係の人〉が発見し、公開した」という設定である。撮影者とは無関係の人に発見された(found)未編集の映像(footage)だから、ファウンド・フッテージ。さらに〈誰かが撮影した映像〉は、下手に見える方が良い。光量不足、ブレる画面、素人くさい方がリアリティを持つという心理的なマジックが働く。それゆえに、低予算の映像作品でよく取られる仕立てでもある。

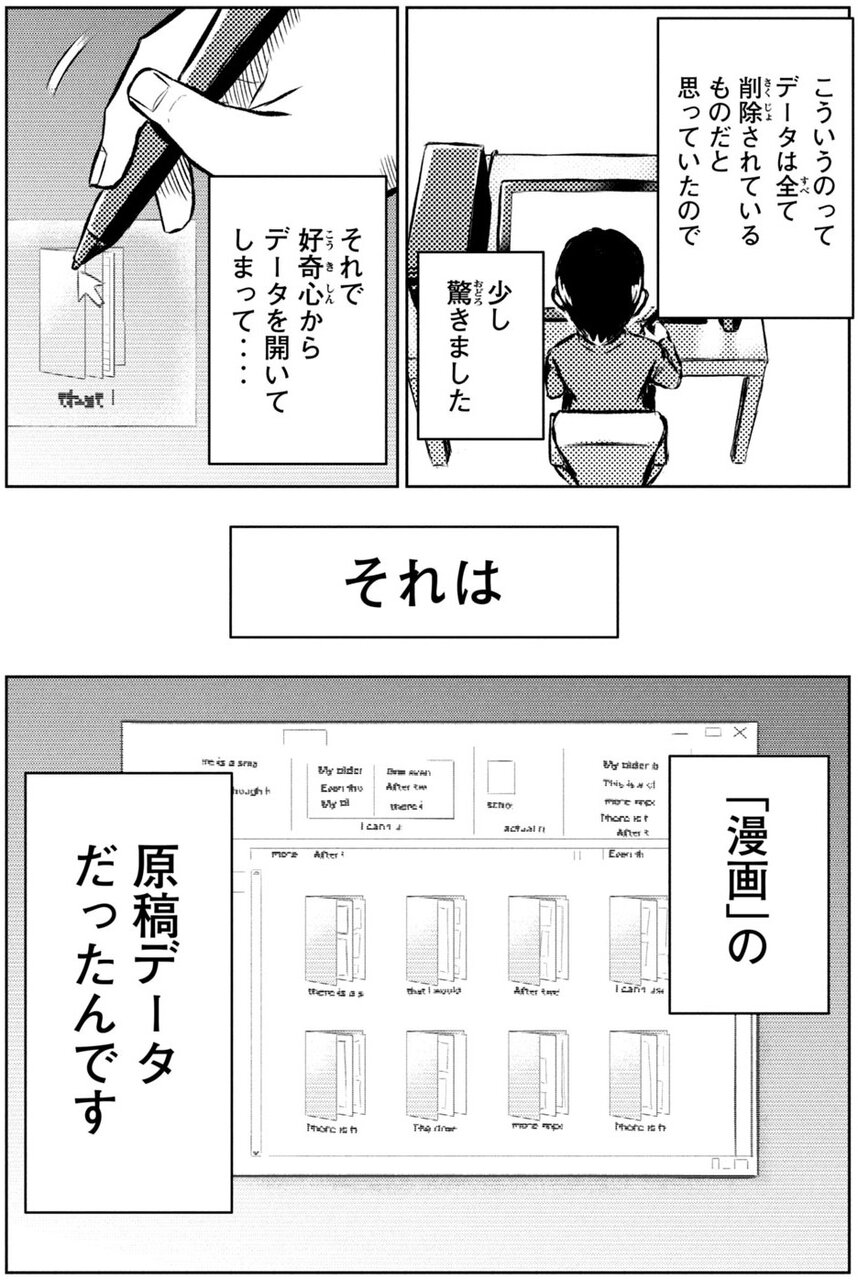

さて、長々と説明してしまったが、この『誰かが描いた漫画』は、作者がメ■■■だか、■■■・オフだかで手に入れたPCに、漫画データが残っていたという仕立てである。「あぁ、その手があったか」と思えるアイデアで、ファウンド・フッテージの手法として完璧である。ただ、ここに引っかかる。

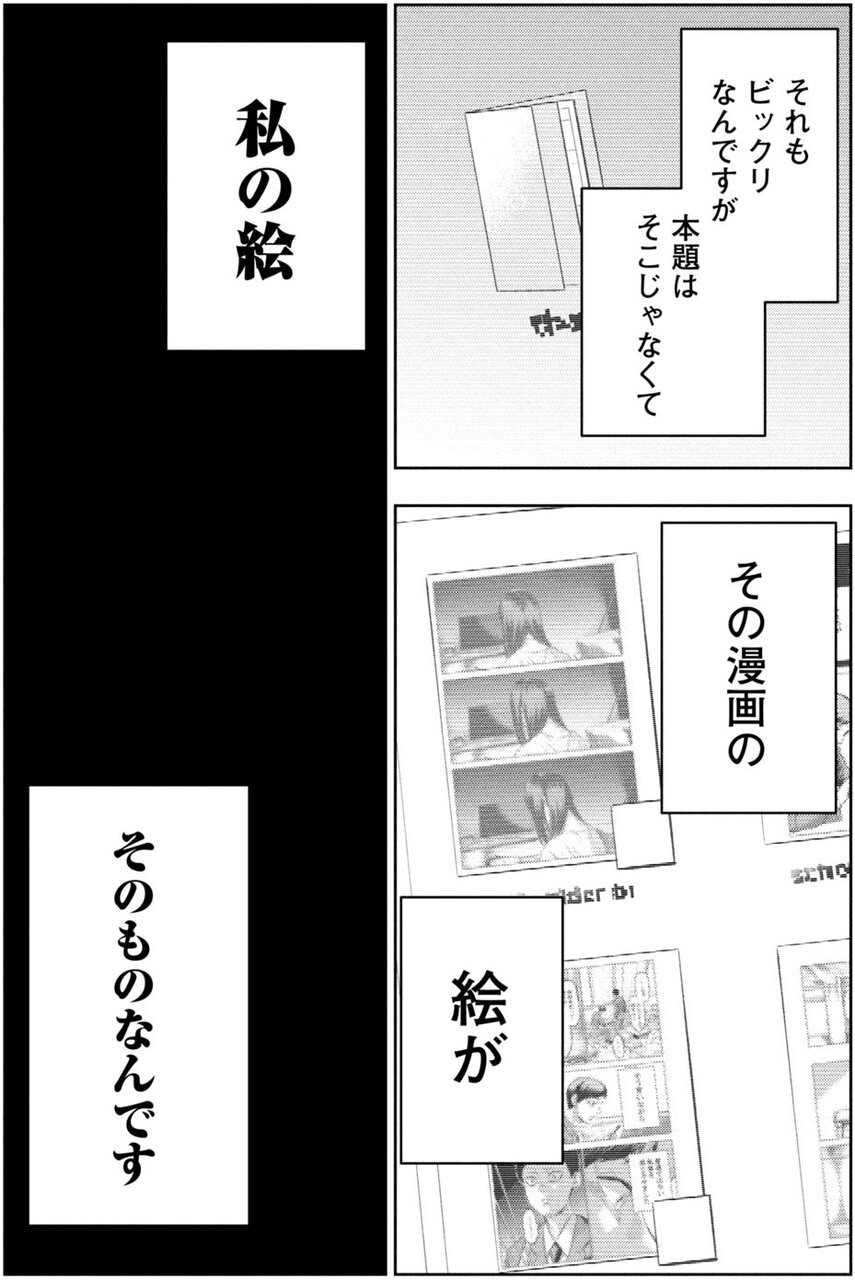

その漫画の絵が

私の絵そのものなんです

*もちろん、後に公開者が事故や不幸に会うという真偽不明な尾ひれが付く場合はある。

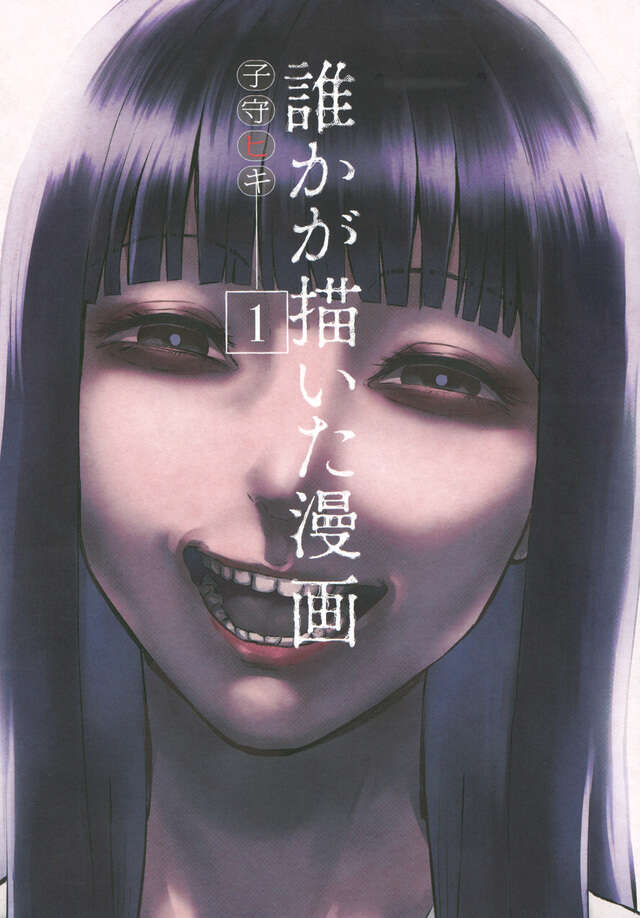

そして、もうひとつ。「〈誰かが撮影した映像〉は下手な方が良い」と言ったが、『誰かが描いた漫画』の絵は、残念なことに下手ではない。映像と漫画というメディアの違いを考えると、その恐怖表現において「なにをどこまで見せるか」は非常にセンシティブな課題であり、その点において作者である誰かは最適解を導き出している。つまり「怖い」のだが、どう「怖い」のかを表現するのに戸惑う。その怖さは一種、人の■に■る部分であり、それは非常に■■的な■■なのでご容赦いただきたい。

極めて日本的なガラパゴス的進化について

「ほん呪」は4半世紀にわたり作り続けられ、100巻を超す長大なシリーズだが、その内容は大きく変化している。有名な「おわかりいただけたであろうか?」というナレーションで映像がリピート再生される「検証」的内容から、制作スタッフが投稿者を取材するドキュメンタリー、さらには制作スタッフに降りかかる事件や怪異に踏み込んでいく。つまり〈誰かが撮影した映像〉が、〈撮影者とは無関係の人〉に対して因果を生み、新たな恐怖を呼ぶスタイルを確立した。『誰かが描いた漫画』が、「ほん呪」に影響を受けていると思うのは、この点においてである。

そこで問う。

表紙にクレジットされている作者の「子守ヒキ」とは誰なのか?

漫画の冒頭で登場した後ろ姿の男は「子守ヒキ」を名乗っていたが、本当に「子守ヒキ」なのか? 少々しつこいと思ったが、後ろ姿の男とこの漫画を描いた誰かには〈因果〉があると再三書いた。そもそも誰が描いたのかもわからない漫画を、第三者である後ろ姿の男が連載の形で公開し、後ろ姿の男の名前である「子守ヒキ」をクレジットすること自体が■■だ。もし後ろ姿の男が本当に「子守ヒキ」なのであれば、さらに■■■しい。そうしたことは考えたくない。怖いのは、このカバーの絵で十分である。まったくもって■■しい。

レビュー

レビュー

試し読み

試し読み